- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Depuis l’avènement de la photo et du cinéma, nous cherchons à faire parler les images qu’ils ont produites. Simple témoignage ? Représentation construite par des artistes ? Révélateurs des

sociétés du passé ? Pour cela, il faut d’abord mettre au jour leurs conditions et dispositifs de production.

Trois ans seulement après la naissance officielle du cinéma, en 1898, Piotr Boleslas Matuszewski, un photographe et opérateur polonais installé à Paris, propose, dans un texte-manifeste, de

conserver toutes les photos et tous les films dans un dépôt pour en faire « Une nouvelle source de l'histoire ». Les images analogiques, fixes ou mobiles, photographiques ou

cinématographiques, sont donc d’emblée considérées comme des outils de connaissance, des archives du futur.

Comme le constatait Matuszewski, affirmant « Que de lignes de vague description gagnées… » (ibid., p. 7), la première fonction de l’image analogique est d’offrir un témoignage instantané. Un

plan général en plongée depuis la porte de la Villette ou la porte de la Chapelle, nous laisse immédiatement deviner, mieux qu’une page entière de commentaire, les caractéristiques de la

banlieue nord de Paris : un espace cadastré par des rails, canaux et routes qui, paradoxalement, ne sont pas là pour faire communiquer les Franciliens entre eux mais pour les isoler, tracer

des frontières étanches entre la « ville lumière » et ses marges. De même, une carte postale intitulée « Rue de Rivoli en 1936 » nous renseigne, de suite, sur l’état du trafic urbain sous le

Front populaire, sur les types de véhicules et de bus en usage, sur l’aspect des toilettes portées par les piétons.

La première fonction de l’image analogique est d’offrir un témoignage instantané.

En exploitant toutes les potentialités de l’image, les artistes nous forcent également à voir ce qui, dans la vie courante, ne retient pas notre attention ou ce que nous n’osons pas regarder

: de nombreux photographes isolent en gros plan les visages burinés, ridés et accidentés des SDF, les mains noueuses et tremblantes des vieillards rassemblés dans les maisons de retraite.

Dans L’Amour existe, documentaire de 1961, Maurice Pialat, qui filme dans leur cahute du bidonville de Nanterre trois ouvriers algériens puis fige longuement le mouvement, impose au

spectateur de contempler la posture de ces travailleurs immigrés, assis, les épaules voûtées et la tête baissée. Il l’oblige à remarquer leur environnement, notamment la caducité de leurs

ustensiles ménagers — couscoussière, butagaz et cuvette en plastique —, en complet décalage avec les affiches publicitaires pour des réfrigérateurs, et les photos d'athlètes aux corps

redressés, qui tapissent les murs en planches de la masure. Pour faire mieux voir un plan, d’autres cinéastes jouent sur la bande-son, choisissent de ne trouer le silence que par instants,

de telle sorte que les phénomènes acoustiques, rares et nettement identifiables, soient inévitablement entendus et attirent le regard du public sur leur source.

À un niveau plus discret, l’image laisse aussi sourdre les préoccupations, espoirs et anxiétés de l’époque à laquelle elle a été conçue. Par exemple, dans Ma saison préférée, œuvre réalisée

en 1993 par André Téchiné, l’héroïne, une femme notaire séparée de son mari, ne s’autorise qu’une brève aventure sexuelle avec un interne en blouse blanche, dans le parc d’un hôpital. Cette

rencontre aseptisée traduit la peur du sida, dans la France des années 1990 — crainte sur laquelle le cinéaste reviendra, quinze ans plus tard, dans son film Les Témoins.

Contrairement à ce que croyait Matuszewski, l’image ne donne pas une « vision directe du passé » (ibid. p. 7) mais en délivre une représentation subjective.

Le photographe ou le caméraman ne fixe pas sur la pellicule le monde ambiant mais seulement un fragment de celui-ci, soigneusement sélectionné, que la technique permet de modifier à l’envi,

de plus en plus aisément. L’artiste peut prendre une scène sur le vif, la densifier en rassemblant dans le cadre des éléments qui dans le « réel » sont disjoints, voire la reconstituer car

il n’était pas là pour couvrir l’événement, le plus souvent imprévisible. Il a la possibilité de valoriser les uns par une contre-plongée et une lumière « déferlante » (terme utilisé pour

l’image religieuse, hagiographique),de discréditer les autres par une plongée et des ombres portées. Il a aussi la capacité de métamorphoserle paysage par le biais des objectifs utilisés, en

amortissant la profondeur de champ avec une longue focale ou, à l’inverse, en la creusant au moyen d’un fisheye. Depuis quelques années, il lui suffit d’un simple logiciel pour améliorer ou

altérer l’apparence de ceux qu’il a filmés, pour couvrir de neige une place écrasée de soleil estival.

Or, l’impression de réalité produite par l’image nous fait oublier les déformations qu’elle a subies. Ainsi, quand, au début du Corniaud, la Rolls-Royce de Louis de Funès percute et

pulvérise la modeste 2 CV de Bourvil partant en vacances d’été, nous reconnaissons la place du Panthéon, l’église Saint-Étienne-du-Mont, le lycée Henri IV et la façade du restaurant Au vieux

Paris. Mais nous ne remarquons pas que ces plans, dans lesquels les comédiens sont très légèrement vêtus, ont été tournés en décembre et que, pour se disloquer totalement, le véhicule a dû

être préalablement découpé, réassemblé et équipé de tout un dispositif électrique.

Dans le film, de cinéma ou de télévision, les effets de montage génèrent des distorsions encore plus importantes. Comme l’a expliqué, dès 1923, le documentariste soviétique Dziga Vertov, il

suffit d’un faux raccord de regard ou de mouvement pour rapprocher des espaces-temps éloignés et pour créer des causalités illusoires entre deux actions. Une simple accolade de plans tournés

en des lieux et des moments différents permet de fabriquer des géographies et des anatomies imaginaires, de « prendre à l’un les bras, plus forts et plus adroits, à l’autre les jambes,

mieux faites et plus véloces, au troisième la tête plus belle et plus expressive »2 pour créer un être humain parfait.

Dans le cas du film parlant, le travail effectué sur la bande-son modifie également le sens premier de l’image. Certains bruits sont amplifiés, d’autres sont effacés ou inventés. Les

musiques ajoutées changent la tonalité de la scène, les commentaires confortent ou contredisent le visuel, réduisent sa polysémie. Pour le dire autrement, il peut exister d’importantes

dissensions entre ce qu’un artiste montre et la façon dont il le restitue en fonction de sa sensibilité, de ses croyances et de ses idéaux.

Le document iconographique pose encore d’autres problèmes à qui veut l’utiliser comme source. Du fait de sa reproductibilité, aucun spectateur ne voit la même image. Consultées sur Internet

ou dans des livres illustrés, les photographies nous paraissent toutes, à tort, avoir le même format, la même texture et être faites pour être regardées de la même façon. Nous oublions que

certaines devaient être vues isolément, telles les cartes postales, que d’autres, au contraire, formaient des séries dans des albums, que d’autres encore, insérées dans des magazines, ne

prenaient leur sens qu’accompagnées de textes ou légendées. Sur la Toile, comme dans les catalogues, peuvent aussi cohabiter un timbre-poste ou un photogramme de film, que personne n’avait

remarqués, et une affiche géante placardée si longtemps et sur tant de murs d’immeubles que le spectateur n’avait pu y échapper. Il est donc nécessaire, avant chaque étude, de se rappeler

que toute image a été fabriquée pour prendre place dans un environnement qui en détermine la vision.

Ainsi, pour faire des images — archives complexes à mi-chemin entre le témoignage et l’œuvre d’art — des instruments de connaissance, faut-il d’abord en comprendre le langage de façon à

pouvoir observer non seulement ce qui est montré mais la manière dont le message est construit et les éventuelles dénaturations qu’il a subies.

Mais comment décrire attentivement une combinaison de formes, de couleurs, de taches de lumière… ? Comme le rappelle Michel Foucault dans Les Mots et les choses, la langue et le langage sont

irréductibles : « On a beau dire ce qu'on voit, ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit… »3. Il est difficile de produire du texte à partir d'une expression artistique. Le logiciel

PowerPoint nous aide, certes, à montrer et commenter autrement un document iconographique. Mais l’écart est grand entre une communication orale, où nous pouvons présenter et mettre en séries

quantité d’images, bâtir une véritable démonstration « audio-visuelle », et un texte écrit, pour lequel les contraintes de la publication imprimée et du droit d’auteur limitent

drastiquement le nombre de visuels utilisables.

En outre, si nous voulons nous assurer une prise sur l’image animée, nous devons, paradoxalement, figer son mouvement et couper le son. Pour parvenir à la décoder, nous sommes obligés de

nous arrêter sur l’un des photogrammes qui la compose, c’est-à-dire de fabriquer un produit iconographique d’une autre nature, muet, ignorant des rythmes et des déplacements des personnages

dans l’espace,révélant des détails que ni le caméraman ni les spectateurs n’avaient vus à l’époque. Le numérique permet, en effet, d’agrandir considérablement le cadre pour y détecter les

éléments les plus infimes.

De surcroît, dans ce travail de description attentive d’un fragment de film ou d’une photographie, nous devons veiller à ce que le savoir ne l’emporte pas sur le voir, à éviter, dans la

mesure du possible, le piège de la spirale qui nous amènerait à chercher dans l’image des indices du contexte et à traquer dans le contexte des traces de l’image. Il nous faut réussir à

partir de notre propre perception, faire confiance à notre regard, pour chercher dans l’image le détail, le non directement visible, qui fournira une clef de lecture. En effet, le caméraman

ou le photographe enregistre toujours, involontairement, des aspects de l’univers sensible qui ne sont pas remarqués sur le moment, mais le seront par les historiens du futur, lesquels se

livreront à des relectures successives, en fonction des préoccupations de leur société.

Mais en posant à une image du passé des questions qui répondent aux besoins du présent, en la visionnant avec des outils plus perfectionnés qu’au moment de sa fabrication, le chercheur est

inévitablement anachronique. Il parvient uniquement à déjouer l’illusion rétrospective, le raisonnement fallacieux qui lui ferait déceler après coup des signes précurseurs d'un épisode que

l’artiste n’avait pas encore vécu. Il peut, au mieux, éviter de poser à l’archive visuelle ou audiovisuelle observée des questions actuelles qui ne faisaient pas sens pour ses créateurs.

Le meilleur moyen de se défaire du savoir accumulé sur un événement par les époques ultérieures à celle qu’on étudie est vraisemblablement de retrouver les conditions de production de

l’image. Comprendre qui a commandé une série de photographies ou un documentaire, savoir à qui ces œuvres étaient destinées, connaître la personnalité de celui ou ceux qui les ont réalisées,

les contraintes technologiques, budgétaires, artistiques et politiques qui ont pesé sur eux, fait éviter bien des mésinterprétations. Retracer l’itinéraire d’un film, de la lecture des

premières lettres d’intention jusqu’à l’examen des budgets, permet de saisir les intentions d’un cinéaste et les différentes obligations qui ont dénaturé son projet initial.

Par ailleurs, avant même d’essayer de faire parler une image, nous devons garder à l’esprit que celle-ci n’est pas nécessairement la plus représentative de son époque mais simplement celle

que sa société a choisi de conserver, a jugé digne de former sa « bonne mémoire ».

Certes, le numérique permet de collecter une plus grande masse de documents iconographiques qu’autrefois, rend visible des archives qui ne l’étaient pas, en raison de l’éloignement

géographique de leur dépôt ou de la difficulté de manipulation de leur support d’origine : plaques de verre, nitrate de cellulose inflammable… Mais si les bases de données sont de plus en

plus nombreuses, les photographies et les films d’amateurs n’y figurent pas. D’autres images ne sont consultables que sur des plateformes payantes, dissuasives pour l’analyste comme pour le

cinéaste, qui est tenté de surutiliser dans ses documentaires des archives gratuites, essentiellement américaines.

Même quand les images sont conservées et libres de droit, encore faut-il pouvoir les retrouver ou tout simplement savoir qu’elles existent. Nous sommes obligés de passer par des catalogues

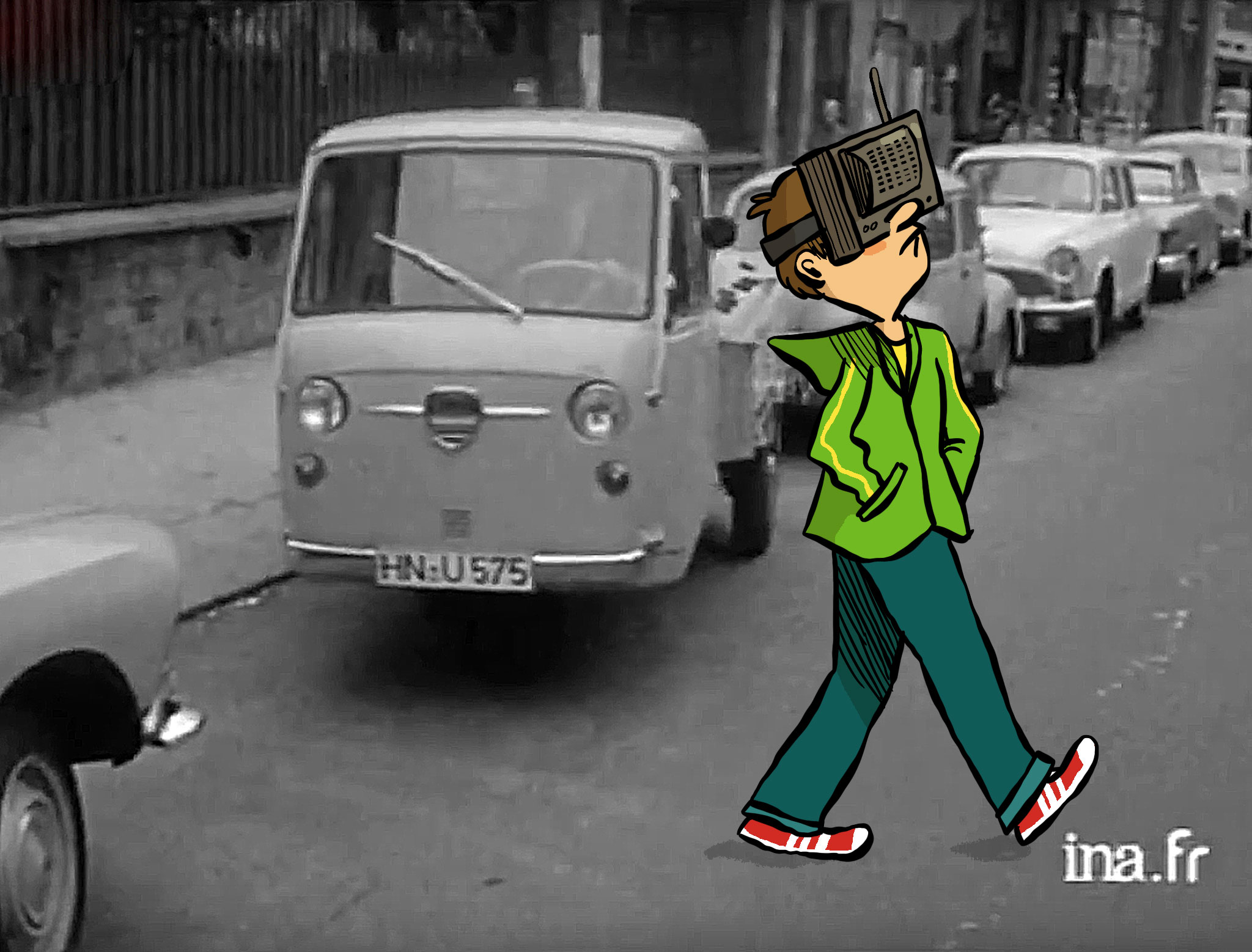

informatiques complexes, conçus pour répondre à des besoins plus ou moins éloignés des nôtres, saisir la logique et les limites des outils mis a` notre disposition. Par exemple, si nous

recherchons à l’Inathèque — département de l’Ina chargé de gérer le dépôt légal de la radio-télévision, selon la loi du 20 juin 1992 — des émissions antérieures à la mise en place du dépôt

légal (1995), nous naviguons dans un système documentaire prévu pour des professionnels qui avaient besoin de réemployer des extraits de films pour illustrer des sujets de JT. Non seulement

les notices ne délivrent que des renseignements techniques sur les supports et les producteurs, mais nos requêtes risquent d’être mal formulées car notre vocabulaire, pour désigner un métier

ou un genre télévisuel, n’est pas celui du documentaliste de l’ORTF. Ainsi, ne trouverons-nous dans cette base déjà ancienne ni « documentaire », ni « caméraman » ni « série » ; l’index ne

connaît que les termes « magazine», « opérateur » et « feuilletons a` épisodes clos ».

Cette absence de feed-back risque de décourager le non-spécialiste, qui se limite alors à une interrogation par mots-clefs, laquelle ne permet pas de retrouver la totalité des images

existantes dans ces catalogues foisonnants.

Matuszewski, comme les historiens du premier XXe siècle, pensait que l’on pouvait accéder directement à la compréhension des sociétés par les photographies et les films qu’elles avaient

laissées. Mais faire des images des outils de connaissance sur un pays ou une période est évidemment plus complexe. Cela nécessite de s’interroger sur leur mode d’archivage et de

consultation. Cela exige aussi, non seulement de procéder à une lecture documentaire, d’extraire d’une œuvre visuelle ou audiovisuelle des informations, mais de mettre au jour les

dispositifs que son créateur a été à même de concevoir en fonction des outils techniques dont il disposait, du système de production dans lequel il évoluait et des nécessités de son présent.

À lire également dans le dossier Dépasser la crise de confiance envers l’image

Le diable est dans les écrans : vraiment ? par Serge Tisseron

Éduquer les jeunes aux images, un enjeu de citoyenneté, par Virginie Sassoon

La banalisation des images d’archives dans les JT, un problème éthique, par Jean-Stéphane Carnel

Vérifier les images : un principe intangible pour l’AFP, interview de Mehdi Lebouachera, par Isabelle Didier et Philippe Raynaud

Paradoxalement, le tout-image contemporain risque de créer une crise de confiance en l’image. L’examen de la mutation dans la fabrication des images de guerre montre comment une image qui ne

joue plus son rôle éthique met l’image en danger. Un danger généralisable à toute image fixe ou en mouvement.

Mehdi Lebouachera, rédacteur en chef de l’AFPTV, précise ce qu’est le travail de vérification des images et de leurs sources à l’Agence France-Presse, référence mondiale en matière

d’information. Les journalistes mettent tout en œuvre pour assurer leur mission : transmettre une information sûre et fiable.

L’utilisation des images d’archives dans les JT est considérable. Ces images banalisées qui s’insèrent dans le flux d’information pour leur valeur illustrative posent des questions

d’éthique. D’où l’intérêt de comprendre comment est signalé ou non au téléspectateur qu’il est face à une séquence d’archives.

Avec Internet et les réseaux sociaux, nous sommes tous devenus des médias, producteurs et diffuseurs d’images et d’informations. Ce changement civilisationnel conduit à l’impérieuse

nécessité d’une éducation aux médias et à l’information, dont l’apprentissage des images constitue un volet majeur.

« Un écran, c’est un gramme d’héroïne », « Les enfants qui utilisent les écrans rateront leur vie », clament des lanceurs d’alerte largement relayés par les médias. Il faut contrer ces

manipulations et encourager les bons usages des outils et images numériques, afin de créer une société connectée responsable.