- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Pourquoi est-il urgent de réinventer le web ? Telle est la question à laquelle une quinzaine d’intellectuels tentent de répondre. Louis Wiart Publié le 04 mars 2019 La formation d’une

industrie numérique planétaire, la marchandisation d’une large partie du web et la mise au jour de processus de surveillance et de contrôle par des entreprises et des États se sont

accompagnés, dans la période récente, du développement d’une pensée critique remettant en cause le bien-fondé de cette trajectoire empruntée par les technologies de l’information et de la

communication. Comment décrire et penser ces évolutions ? Quelles en sont les manifestations et les risques encourus pour la société ? Pourquoi nous sommes-nous tant éloignés des ambitions

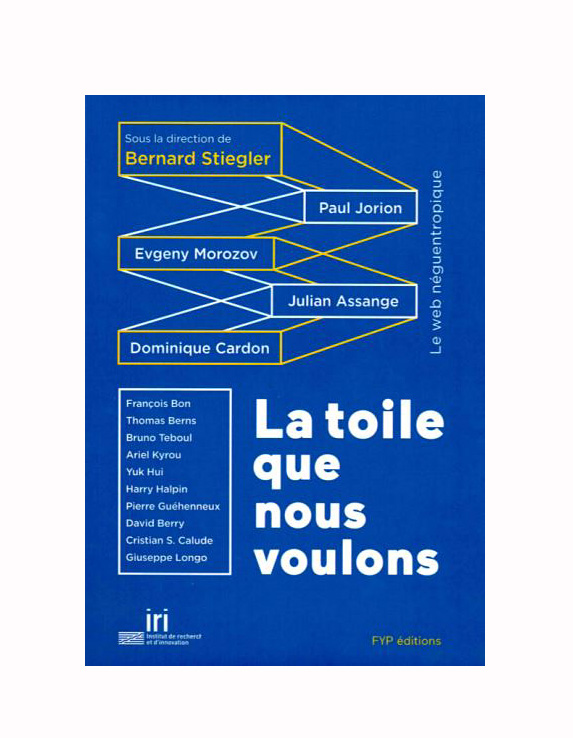

affichées par les pionniers du web ? Tiré de l’édition 2015 des « Entretiens du nouveau monde industriel »1, l’ouvrage _La toile que nous voulons_ offre un aperçu des perspectives critiques

portées par un éventail d’universitaires et de professionnels spécialistes de ces questions2, qui viennent nourrir le débat sur l’intérêt que nous aurions à concevoir le web autrement.

Retour sur quatre grandes questions posées par ce livre. COMMENT FORMULER LA CRITIQUE DU NUMÉRIQUE ? Le premier enjeu d’importance soulevé par ce livre est celui des conditions dans

lesquelles la critique du numérique peut être formulée. Le chercheur et essayiste Evgeny Morovoz, dont les positions sur la Silicon Valley sont bien connues, s’inquiète de la « domination

silencieuse de nos vies » par les géants du web. La gratuité des services que beaucoup d’entre eux proposent et leur discours « techno-populiste » occulte la dimension politique de leurs

projets. Opposés à toute réglementation, de plus en plus sollicités par les administrations pour prendre en charge certaines de leurs missions (santé, transport, etc.), ils procèdent à

l’accumulation et à la privatisation des données des utilisateurs à travers leurs plateformes, ce dont ils tirent un pouvoir considérable. L’idée même que les données puissent leur

appartenir par le simple fait que ces entreprises font fonctionner les infrastructures qui permettent leur collecte est remise en cause par Evgeny Morovoz, qui propose de reconnaître leur

jouissance collective. Face à « l’invasion de l’État-Providence » et à l’« hégémonie culturelle et intellectuelle » que visent les géants du numérique, il convient de développer une vision

alternative et de « penser la technologie dans des termes qui ne nous sont pas imposés par la Silicon Valley ». Si elle permet d’éclairer le modèle d’économie politique des grandes

plateformes, la démarche privilégiée par Evgeny Morovoz s’inscrit dans le registre de la manipulation et du contrôle, précisément ce contre quoi Dominique Cardon nous met en garde. Le

sociologue nous invite à ne pas réanimer les « figures anciennes du pouvoir et de la domination » issues de l’analyse critique des médias traditionnels qui « entrent en contradiction

flagrante avec les pratiques des internautes ». > Un nouveau type d’exercice du pouvoir est désormais à > l’œuvre, s’appuyant sur l’autonomie et la liberté des > individus Car c’est

un nouveau type d’exercice du pouvoir qui est désormais à l’œuvre, s’appuyant sur l’autonomie et la liberté des individus : les technologies numériques installent un environnement qui

permet à chacun d’explorer des activités et qui gouverne les conduites plus subtilement, sans commander ni discipliner. L’UTOPIE DES ALGORITHMES Les algorithmes et les données sur lesquels

ceux-ci reposent sont placés au cœur des préoccupations du web d’aujourd’hui. C’est notamment le point d’intérêt du philosophe Thomas Berns, qui analyse la gouvernementalité algorithmique et

sa prétention à la neutralité et à l’objectivité : les corrélations statistiques effectuées seraient suffisantes pour guider l’action et il deviendrait possible, à partir des masses de

données collectées, de faire émerger des vérités sans plus avoir à se référer aux lois statistiques classiques. Le savoir ainsi généré est présenté comme protégé de toute subjectivité et

fondé sur une saisie immédiate de la réalité. Cette « utopie de la norme objective » constitue un mirage et Thomas Berns insiste sur le fait que, contrairement à des idées véhiculées, ces

normes n’émergent pas spontanément. Loin d’être des objets neutres, les algorithmes sont des constructions sociales, s’appuyant sur des conventions et résultant, entre autres choses, du

travail d’ingénieurs et d’informaticiens, de la poursuite d’intérêt économiques, de rapports de force et de collaboration. > Il ne suffit pas de collecter et d’exploiter massivement des

> données pour produire des informations pertinentes La pensée empirique qui se diffuse avec l’essor du web des données prétend remettre en cause les modèles théoriques scientifiques. Les

mathématiciens Cristian Sorin Calude et Giuseppe Longo contestent le principe défendu par les promoteurs du big data, au premier rang desquels Chris Anderson, selon lequel « avec assez de

données les nombres parlent d’eux-mêmes ». Ils apportent la preuve mathématique que cette assertion annonçant la fin de la science fondée sur des modèles est fausse et que les immenses bases

de données sur lesquelles repose l’économie du big data contiennent un déluge de corrélations arbitraires. Passée un certain volume, des corrélations sont obtenues uniquement à cause de la

quantité de données et des régularités surgissent sans pour autant pouvoir servir à prédire des actions et agir de manière fiable. Il ne suffit donc pas de collecter et d’exploiter

massivement des données pour produire des informations pertinentes, encore faut-il s’appuyer sur des méthodes scientifiques éprouvées. LE REMPLACEMENT DE L’HOMME PAR LA MACHINE Les

réflexions sur la fin du travail reviennent également en force dans le sillage de l’évolution des technologies et des cycles économiques. Les conséquences de l’automatisation et de la

robotisation ont déjà été abordées par Bernard Stiegler dans _La Société automatique_ (Fayard, 2015), où il s’alarme d’une possible réduction drastique de l’emploi. L’anthropologue et

économiste Paul Jorion ne dit pas autre chose quand il constate que l’homme cède de plus en plus de terrain aux machines, qu’il s’agisse de robots pour l’accomplissement de tâches manuelles

ou de logiciels pour des tâches intellectuelles. À titre d’exemple, ce sont 50 % des opérations sur les marchés financiers qui sont aujourd’hui réalisées par des programmes informatiques.

Cette automatisation des tâches favorise dans le même temps une prolétarisation des travailleurs, qui se trouvent privés de leurs savoirs. Substitués par des machines, les individus ne

bénéficient pas non plus des gains réalisés grâce aux nouvelles technologies, qui reviennent dans leur grande majorité aux décideurs et aux détenteurs du capital. La déshumanisation de

l’activité des individus, voire sa discréditation, est une perspective explorée plus avant par David M. Berry, professeur en humanités numériques à l’université du Sussex, à travers

l’exemple du Turc mécanique d’Amazon (Amazon Mechanical Turk). Ce service propose à des individus de réaliser de petites activités de traitement trop complexes pour des machines : étiquetage

de photos, réalisation de requêtes sur les moteurs de recherche, classement ou renommage de fichiers, etc. Le développement de ces nouvelles formes de travail précaires et mal rémunérées,

où les individus sont en position de sujets par rapport aux machines, montre combien ceux-ci peuvent être occultés derrière des interfaces, qui « réifient » leurs activités et les rendent en

quelque sorte invisibles. Plus largement, David M. Berry souligne que « l’avenir de ces systèmes ainsi que les relations de travail qu’ils génèrent sont symptomatiques de l’automatisation

et de la prolétarisation auxquelles la société fait face, derrière l’imaginaire promis par une certaine vision capitaliste de l’algorithmisation. » VERS UN MOUVEMENT DE REFONDATION DU WEB ?

Dressant le constat de technologies numériques évoluant dans un sens globalement défavorable, _La toile que nous voulons_ esquisse toutefois quelques pistes de changements. C’est notamment

le cas d’Harry Halpin, membre du World Wide Web Consortium, dont la contribution revient sur les projets soutenus par Tim Berners-Lee, le principal inventeur du web. Considérant qu’Internet

est devenu un « bien commun », celui-ci suggère de reconnaître de nouveaux droits liés au web, sur le modèle de la Magna Carta3. Dans cette perspective, « les droits que Tim Berners-Lee

considère comme étant les fondements du débat sont les suivants : la liberté d’expression ; un accès peu onéreux, libre et universel aux plateformes ; la protection des informations privées

; le droit de communiquer en privé sur des réseaux neutres ; des réseaux neutres qui ne discriminent pas les contenus ou les internautes ». C’est un mouvement politique et social que le

physicien britannique appelle de ses vœux pour reprendre le pouvoir du web et le défendre des tentatives d’appropriation et de contrôle par des États et de grandes entreprises. * 1Évènement

organisé par l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), la World Wide Web Foundation et le pôle de compétitivité Cap Digital. * 2Bernard Stiegler, Dominique Cardon, Euvgeny Morozov, Paul

Jorion, Thomas Berns, David M. Berry, Cristian S. Calude, Guiseppe Longo, Bruno Teboul, Ariel Kyrou, Yuk Hui, Harry Halpin, Pierre Guéhenneux, Julian Assange, François Bon. * 3Traité imposé

au roi Jean sans Terre en 1215, la Magna Carta est devenue le symbole d’une victoire d’une nation unie contre un pouvoir royal tyrannique.