- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

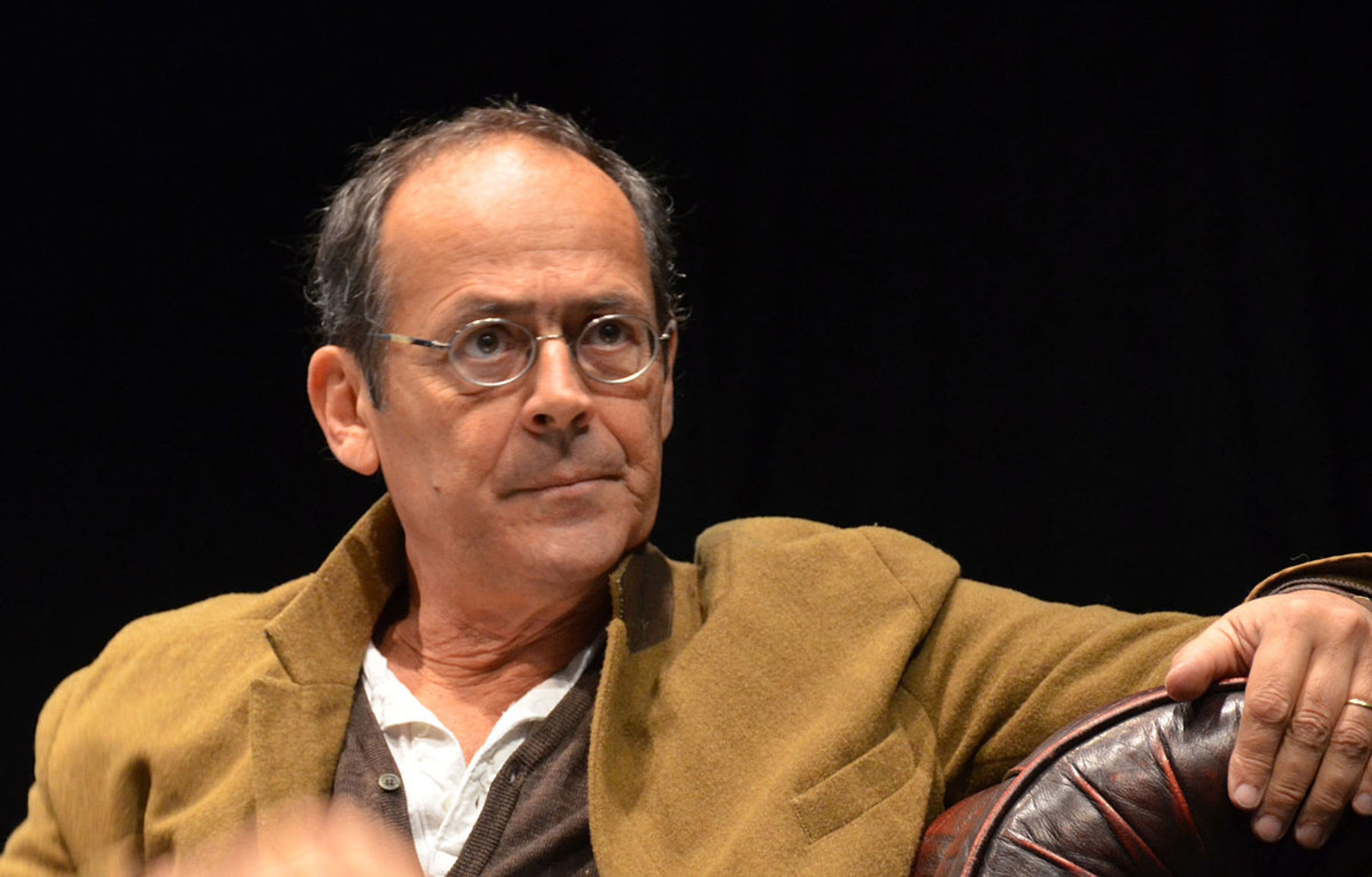

© Crédits photo : Wikipedia Commons Ce philosophe de 68 ans travaillait sur les mutations sociales portées par le développement technologique, notamment à travers l’étude des réseaux sociaux

et des médias. Il était aussi le défenseur d’un Internet neutre, ouvert à tous. Justine Rodier Publié le 07 août 2020 Bernard Stiegler, philosophe expert des conséquences sociales du

numérique en France est mort à 68 ans, a annoncé le Collège international de philosophie jeudi 6 août. Fondateur et directeur de l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) au Centre

Pompidou, il travaillait sur la manière dont les technologies numériques peuvent engendrer des mutations sur les pratiques culturelles et sociales. Il fut d’abord un homme aux multiples vies

: fermier, bistrotier, braqueur de banques… C’est lors de son séjour en prison de 1978 à 1983 qu’il se plonge dans la philosophie. Il devient ensuite l’élève de Jacques Derrida, sous la

direction duquel il a soutenu sa thèse de philosophie en 1993. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels _La Société automatique_ (Fayard, 2015) ou _La technique et le temps_ (Fayard,

2018). Engagé à gauche, Bernard Stiegler estimait possible une « démocratie technique », soit l’appropriation par le plus grand nombre des outils numériques et d’Internet en dehors des

usages pensés par la « société néolibérale », qu’il ne cessait de dénoncer. Il défendait ainsi la neutralité d’Internet, et des usages alternatifs comme _l’open source_ ou le _peer-to-peer._

Très critique envers le système capitaliste, il a également analysé les conséquences de l’automatisation et de la robotisation de l’économie et s’alarmait d’une possible réduction drastique

de l’emploi. Récemment, notamment lors du mouvement des « gilets jaunes », il s’est penché sur la défiance envers les médias et l’agressivité qui se manifeste parfois envers les

journalistes. Pour lui, ce ressentiment provient d’une confusion entre le journalisme et les médias. Alors que le premier remonte au XVIIe siècle, les médias sont un « phénomène nouveau »,

expliquait-il dans un entretien pour _La Croix_ en 2019. L’apparition de ces industries de communication se matérialise au début du XXe siècle, principalement avec l’arrivée de la radio et

de la télévision. « Beaucoup de choses changent, la question fondamentale n’est plus la vérité mais l’audience », dénonçait Bernard Stiegler. Pour lui, la presse est également affectée par

ce changement puisque ce n’est plus elle qui détermine la hiérarchisation du journal télévisé, mais l’inverse. LES RÉSEAUX SOCIAUX, MIROIRS DU « CAPITALISME PULSIONNEL » Le philosophe

déplorait aussi que « de nombreux choix de sujets soient dictés par les réseaux sociaux », soumis selon lui à une manipulation. Bernard Stiegler a travaillé notamment sur le cas de Facebook,

exemple du « capitalisme pulsionnel », selon ses termes. Comme le rappelait l’universitaire Arnaud Mercier en 2018 dans la Revue des médias, le philosophe soutenait que les interactions sur

la plateforme sont « des appels à libérer son énergie libidinale au profit de réactions spontanées et affectives […]. En échange de quoi nous offrons les données concernant nos goûts et

dégoûts, nos amis, afin de recevoir la publicité et les contenus les mieux ciblés, ceux les plus proches de nos désirs… » Dans ses travaux, Bernard Stiegler interroge aussi les conséquences

des technologies numériques sur le cerveau, l’attention et la manière de penser. Il s’inquiète des conséquences sur la mémoire alors que la numérisation se développe dans les processus

d’apprentissage. « Certains voudraient renoncer à l’apprentissage de l’écriture à la main, en faveur du seul clavier, ignorant que la capacité à acquérir un savoir véritable suppose

d’intérioriser les étapes successives de l’histoire mnémotechnique de ce savoir », déclarait-il dans une interview pour la revue Esprit en janvier 2014. NOTRE ATTENTION, « DÉTOURNÉE » VOIRE

« DÉTRUITE » PAR LE NUMÉRIQUE Si, selon Bernard Stiegler, il est indispensable de faire entrer le numérique à l’école comme à l’université, il plaidait pour une « reconceptualisation » des

savoirs et préconisait la mise en place d’une grande politique de recherche nationale et européenne pour « analyser les fondements organologiques des savoirs anciens et contemporains ». « Si

l’on suit le raisonnement sur le remplacement de l’écriture manuelle par le clavier, qui s’appuie sur le fait que ‘‘plus personne n’écrit à la main’’, on cessera d’apprendre à calculer

parce qu’il y a des machines pour le faire à notre place, et finalement, on cessera d’apprendre à lire et à écrire parce qu’il existe désormais des logiciels de transcription automatique ou

de synthèse de la parole », alertait-il. Le travail de Bernard Stiegler fait également mention de la perte d’attention des individus liée à l’utilisation des technologies numériques, qui

engendre une inversion de la rareté. Avec la numérisation, les œuvres, notamment culturelles, sont infiniment reproductibles et disponibles, « ce qui brutalise l’attention, voire la détruit

», analysait-il. Parmi ses diverses implications universitaires au service de la recherche et de l’éducation, Bernard Stiegler a notamment collaboré avec l’Institut national de l’audiovisuel

(INA), où il fut directeur général adjoint de 1996 à 1999.