- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

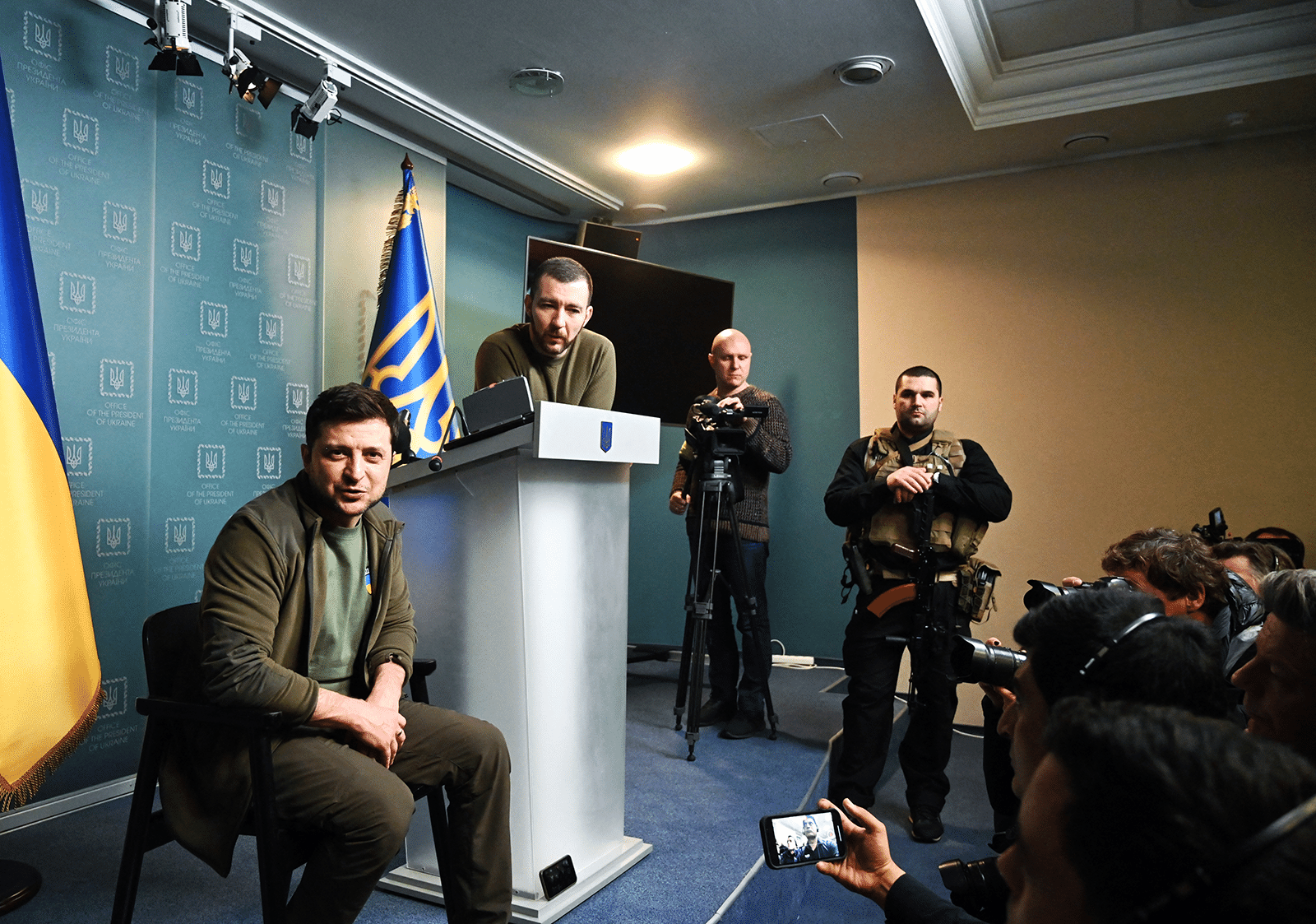

© Crédits photo : Sergei Supinsky/AFP Il n’existe pas, dans les médias, de règle unique et automatique pour déclencher la couverture d’un conflit. Mais plusieurs facteurs peuvent y

contribuer fortement. Explications. Xavier Eutrope Publié le 21 mars 2022 Dès les premières heures de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, des articles et les _lives _ont fleuri sur

les sites des journaux, les radios et télés ont basculé en édition spéciale. Un traitement auquel le conflit dans l’est de l’Ukraine, latent depuis 2014, n'était pas habitué. Et qui a

fait parfois surgir, sur les réseaux sociaux, des reproches de « double standard » par rapport à d'autres guerres, « oubliées » par les médias. Explication, en sept points, des

différents facteurs qui favorisent la couverture médiatique d'un conflit. 1 — LA POSSIBILITÉ DE S’IDENTIFIER AUX POPULATIONS TOUCHÉES « _Nous sommes en train de le voir, et nous

l’entendons dans la bouche de beaucoup de commentateurs _: "Ce sont des Européens qui sont touchés par le conflit" », explique Arnaud Mercier, professeur en sciences de

l'information et de la communication à l’université Panthéon-Assas, à propos du conflit entre la Russie et l’Ukraine. La proximité culturelle et religieuse entre en jeu dans cette

identification. Un phénomène également observé dans d’autres catastrophes : « _L’ouragan Katrina en 2005 et le tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont bénéficié d’une attention médiatique

très importante, car ils ont touché des Occidentaux, _analyse Arnaud Mercier_. À la différence du séisme meurtrier au Pakistan et de la famine au Niger, survenus au même moment, mais qui

touchaient les populations locales._ » 2 —UN CHANGEMENT BRUTAL DE SITUATION Cette invasion de l’Ukraine est le premier conflit d’une telle intensité en Europe depuis les années 1990 et les

guerres en Yougoslavie : elle marque un changement brutal de situation. « _Lorsque le conflit au Darfour éclate en 2003, les médias américains ne s’y intéressent pas : ce n’est pas assez

inédit_ », explique Virgil Hawkins, professeur de _media studies_ à Osaka. D’après le chercheur américain, tout change en 2004, lorsque sont évoqués les premiers éléments indiquant qu’un

génocide est en cours. Le drame revêt alors une tout autre nature. « _Tout le monde s’était dit_ "Plus jamais ça" _après le Rwanda. Nous étions seulement dix ans plus tard, et ça

recommençait._ » 3 — LA PRÉSENCE D’INTÉRÊTS NATIONAUX L’historien François Robinet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), qui a étudié la médiatisation des conflits africains,

expliquait à la Revue des médias en 2017 que la présence de militaires français ou de ressortissants français sur le terrain est un _« facteur qui [joue] de manière remarquable dans près de

60 % des cas étudiés »_. Virgil Hawkins nous livre un autre exemple : « _Le nombre d’articles du _New York Times_ sur l’Afghanistan a été multiplié par dix après les attentats de 2001_.

_Entre 1996, date de l’arrivée des Talibans au pouvoir, et 2001, le journal s’intéressait nettement moins au pays, malgré la guerre civile_. » 4 — LE NOMBRE DE MORTS On l'appelle, dans

le jargon journalistique, la « loi du « mort/kilomètre » ou « loi de proximité ». Souvent évoquée dans le cadre de la médiatisation des conflits, celle-ci voudrait « _que vous ayez beaucoup

plus de chances d’entendre parler d’un mort à proximité de chez vous que de 10 000 à plusieurs milliers de kilomètres_ », détaillait François Robinet, dans cet entretien. Mais cette règle

est loin d’être automatique, rappelait-il : « _Le génocide contre les Tutsis du Rwanda a fait entre 800 000 et un million de victimes, [c’était l’un] des enjeux de la médiatisation, [tandis

que] la deuxième guerre du Congo _[de 1998 à 2003, NDLR]_ _—_ des estimations donnent de 3,5 à 4 millions de victimes directes ou indirectes _— _n’a suscité qu’un intérêt très ponctuel._ » 5

— LA PRÉSENCE DE JOURNALISTES SUR PLACE Si un pays maintient un _blackout_ sur une région, « _comme c’est le cas de l’Érythrée au Tigré _[conflit en cours depuis 2020, NDLR] _ou de la

Russie en Tchétchénie_ [de 1994 à 1996, puis de 1999 à 2009, NDLR] », expose Arnaud Mercier, il y a de fait une moindre médiatisation du conflit. _« Si le conflit est invisible, il n’existe

pas. »_ En Ukraine, pas de _blackout_ : au moment de la rédaction de cet article, franceinfo y a envoyé cinq reporters, BFMTV dix journalistes, Radio France huit employés (cinq journalistes

et trois techniciens). CNN compte 95 collaborateurs dans la région, répartis notamment entre la Hongrie, la Pologne, la Russie et l’Ukraine. Au Rwanda, après une première phase de

médiatisation, qui s’achève mi-avril 1994 avec le départ des Français, ce sont les reportages de journalistes (surtout de presse écrite) restés sur place qui _« font émerger la réalité du

génocide durant la deuxième quinzaine du mois de mai »_, expliquait l’historien François Robinet. 6 — LES RELAIS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE L’action des ONG pour sensibiliser l’opinion à certaines

situations de détresse peut également avoir son importance dans la médiatisation d’un conflit. En 1994, Médecins sans frontières contribue ainsi à alerter l’opinion, à travers une campagne

de presse, sur le génocide en cours au Rwanda. Le changement majeur depuis lors est la possibilité, pour les populations concernées, de poster et partager de nombreuses vidéos et photos pour

témoigner et rendre visible le conflit. 7 —LA SIMPLICITÉ DE COMPRÉHENSION DU CONFLIT « _En gros, est-ce que l’on se trouve dans un scénario avec d’un côté un gentil et de l’autre un

méchant_ _?_ », résume Virgil Hawkins, professeur de _media studies _à Osaka. Plus les enjeux sont faciles à comprendre, plus le conflit a de chances d’être évoqué dans les médias.