- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

Analyse de la véracité des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ou encore moteur de recherche ultra spécialisé, le Médialab de l’AFP multiplie les projets innovants au service des

journalistes. Guillaume Galpin Publié le 12 septembre 2016 La cellule de recherche et développement de la troisième plus grande agence de presse du monde n’est pas très imposante : quelques

bureaux avec des ordinateurs dans un coin. Son équipe ne l’est d’ailleurs pas non plus, du moins en taille. Seulement deux journalistes, un ingénieur-développeur à mi-temps et un stagiaire

en informatique sont dédiés à la réalisation de projets innovants pour l’AFP. Et ce, selon les propos du site, « tant dans la structuration de l’information (extraction de connaissances,

annotation de contenus, web sémantique) que dans sa visualisation (cartographie dynamique en contexte géographique, mashups). » Les multiples partenariats avec des start-up, médias et

universités compensent cependant la faiblesse en ressources humaines du petit laboratoire. Financée en grande partie par des fonds publics (Union européenne, Agence nationale de la

recherche), la R&D de l’agence ne cesse de participer à l’élaboration d’innovations technologiques aussi utiles que prometteuses. INVID : LE VÉRIFICATEUR DE VIDÉOS L’un des projets les

plus enthousiasmants sur lequel travaille actuellement le Médialab s’appelle InVID, une plateforme de détection, authentification et vérification de la fiabilité des vidéos trouvées sur le

web. Lancé en février dans le cadre du programme de financement de la recherche et de l’innovation européen Horizon 2020, il devrait être totalement opérationnel dans deux ans. « Notre

mission est d’exprimer les besoins utilisateurs de l'AFP et de tester les technologies développées par les partenaires techniques. Comment un journaliste vérifie-t-il aujourd’hui les

contenus vidéo trouvés sur le web ? Comment pouvons-nous l’aider dans son processus de vérification et le rendre plus performant, plus productif ? », explique Denis Teyssou, le responsable

du Médialab. Le but, entre autres, est ainsi d’éviter que les médias diffusent malgré eux des vidéos amateurs d’événements antérieurs à l’actualité comme en mars dernier, au cours des

attentats de Bruxelles, et de faire de la désinformation. Pendant plus de six heures, certaines chaînes avaient relayé une prétendue vidéo amateur tournée pendant le drame. Elle datait en

réalité de 2011, lors de l’attentat du métro de Minsk en Biélorussie. Si des techniques de vérification manuelles existent, elles sont chronophages et demandent un savoir-faire différent

selon les plateformes où sont publiées les vidéos : Facebook, Twitter, YouTube… Sur celles-ci, toutes les métadonnées intéressantes à analyser ne sont de plus pas disponibles. « Nous voulons

trouver de toute façon des moyens génériques, pour n’importe quelle plateforme », commente Denis Teyssou, « notre but est d’agréger le maximum d’informations, contextuelles et intrinsèques,

d’une vidéo pour aider à la prise de décision ». Renseigner l’URL d’une vidéo postée sur Twitter sur InVID permet ainsi d’avoir accès à une masse d’informations exceptionnelle en un

instant. L’application repère par exemple si la vidéo a déjà été publiée auparavant et si elle a bien été prise sur le lieu dit en opérant une recherche par similarité sur Google Image ou

par géolocalisation grâce à Google Street View. Elle récupère aussi toutes les informations du profil de l’utilisateur qui a mis en ligne la vidéo ainsi que les tags et les conversations

rattachés. Reste encore à affiner le design de la plateforme et surtout la partie « _forensic »,_ c’est à dire la détection d’altérités du fichier numérique pour savoir, entre autres, si la

vidéo a été bidonnée. ASRAËL : DU BON USAGE DE LA BASE DE DONNÉES DE L’AFP En parallèle, la cellule de recherche et développement cherche à améliorer l’indexation des contenus de l’agence

pour pouvoir le recycler. « Les médias possèdent plein d’archives numériques. Si on peut les réutiliser dans un nouveau contexte ou une autre forme, on aura un nouveau contenu pour un coût

zéro, une fois l’infrastructure technique mise en place », raconte le responsable du Médialab. C’est le projet Asraël, financé par l’Agence nationale de la recherche. Présenté comme un «

moteur de recherche d’événements », un journaliste pourra ainsi utiliser Asraël pour chercher dans toute la production multimédia de l’AFP depuis quatre ans un jeu de documents aux

caractéristiques très précises. « On sera bientôt capable de faire une requête : je veux tous les documents qui parlent d’un accident d’avion impliquant un Boeing », donne en exemple le

responsable de l’unité R&D. Grâce à des outils développés lors de précédents projets, ces documents pourront ensuite être recyclés sous la forme de chronologies, mashups, ebooks ou

diaporamas, toujours avec un temps de production considérablement réduit. Réaliser une chronologie _à la main_ demande généralement deux ou trois heures de travail, le temps de trouver les

photos, insérer les bons liens, etc… Là, l’opération dure à peine cinq minutes. Tout est automatique. « Quand on fait face à un sujet qu’on ne connaît pas, ça peut être aussi intéressant de

le recontextualiser grâce à notre moteur de recherche avant de travailler dessus », ajoute Denis Teyssou. Asraël devrait être totalement exploitable courant 2019. Le moteur de recherche ne

permet pas encore d’effectuer des requêtes très précises. Cela n’empêche cependant pas les journalistes de l’AFP de commencer à l’utiliser, comme d’autres créations du Médialab. L’agence

utilise notamment un moteur de recherche de citations, par auteur ou mot-clé. Il est aussi possible de faire des comparaisons entre les discours politiques de deux personnes. Un outil qui

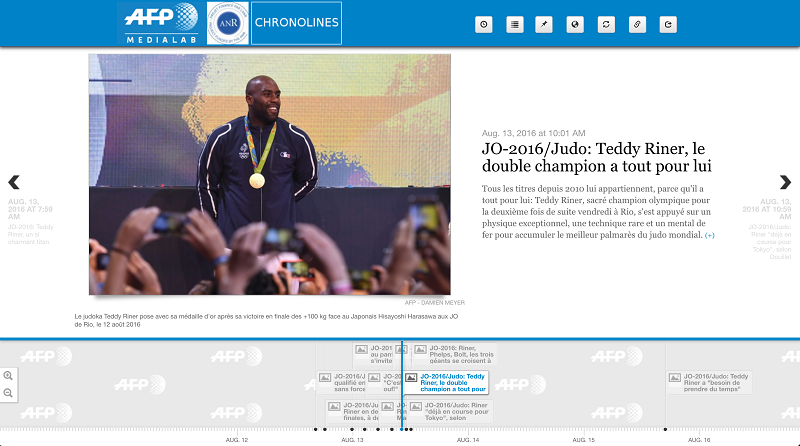

pourrait s’avérer bien utile pour les élections à venir. -- Crédits photos, avec l'aimable autorisation de l'AFP : _Projet Chronolines. Frise chronologique sur Teddy Riner obtenue

à partir d’une requête dans notre production multimédia multilingue indexée par événements dans un moteur de recherche open source. Présentation d'InVid, qui permet de vérifier la

provenance d'une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Présentation d'ASRAEL, moteur de recherche spécialisé pour retrouver tout ce qui a trait à des évènements._