- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

DU MOYEN ÂGE À INTERNET, LES RESSORTS DE LA RUMEUR - ÉPISODE 3/5 La rumeur ne cesse de muter, posant de nouvelles questions à la société. Pour saisir ses formes actuelles, il faut décrypter

les logiques sociales de ce dispositif de communication singulier et son rôle dans la dérégulation de l’information sur Internet et les réseaux sociaux. Philippe Aldrin Publié le 22 avril

2016 Des attentats du 11-septembre jusqu’aux actes terroristes perpétrés récemment sur les différents continents, Internet et les réseaux sociaux ont assigné une actualité tragique à la

réflexion sur la rumeur, qu’on se plaît encore, paradoxalement, à qualifier de « plus vieux média du monde ». Les connaisseurs de la vaste littérature savante sur le sujet ne s’étonneront ni

de cet apparent paradoxe ni de l’acuité des rumeurs en ces temps troublés. En effet, vieux comme le monde social, le phénomène n’en emprunte pas moins sa dynamique aux représentations, aux

émotions et aux technologies du temps présent, posant ainsi sans cesse de nouvelles questions aux sociétés. La recomposition des cultures et des rapports sociaux, les potentialités et les

usages des technologies de la communication et les effets de la mondialisation contribuent indéniablement à la transformation des formes de la rumeur, qui s’exprime aujourd’hui à travers des

manifestations inédites telles que l’activisme conspirationniste et la propagation instantanée sur les communautés numériques. Si l’on veut saisir la nature de cette transformation, il faut

commencer par repenser le cadre d’appréhension spontané du phénomène et rompre avec le prisme psychopathologique dominant. > Toléré en tant que pratique anodine, le colportage de rumeurs

peut > être jugé déviant par les tenants de l’ordre établi quand il > devient l’outil stratégique de groupes organisés et dissidents Plus qu’une croyance collective irrationnelle, la

rumeur doit être définie comme un dispositif communicationnel singulier au sein de l’économie générale de l’information. Chaque société historique possède un système de régulation de

l’information plus ou moins sophistiqué, et plus ou moins discipliné. L’une des logiques structurantes de ce système est que les détenteurs de l’autorité publique, les professionnels agréés

de l’information et les producteurs légitimes du savoir y revendiquent conjointement le monopole de certification des informations (Veyne, 1983). Mais, face à ces instances légitimes de la

vérité – et, plus généralement, à la prétention de « véridiction » du pouvoir dirait Foucault – se maintiennent toujours des dispositifs alternatifs de communication, dont la rumeur est un

instrument privilégié. Toléré en tant que pratique anodine et spontanée, le colportage de rumeurs peut être jugé déviant, voire déviationniste, par les tenants de l’ordre établi (et de

l’ordre des vérités établies) quand il devient l’outil stratégique de groupes organisés et dissidents. Pour toutes ces raisons, la sémantique de la rumeur est marquée par la clandestinité.

D’abord, parce que sa caractéristique première est d’être une contre-version à la version officielle des événements, de l’histoire, de la science, etc. Ensuite, parce qu’elle est surveillée

(Bigo _et al._, 2009) et parfois disqualifiée par les tenants du système légitime de production de l’information. Cette clandestinité imprègne toute l’économie sociale de la rumeur : son

mode d’énonciation et de diffusion (partage d’une confidence sur un secret, révélation d’un scandale caché), les dispositions relationnelles de son réseau d’affidés (cercle des initiés au

secret), mais aussi sa grammaire narrative (registre du complot, de la manipulation des élites). Comprendre les formes immédiatement contemporaines de la rumeur suppose donc de mettre en

regard, d’un côté, les caractéristiques du système actuel de production de l’information et, de l’autre, les logiques du recours au dispositif communicationnel alternatif et clandestin de la

rumeur. En commençant, évidemment, par quelques préalables utiles sur notre état de savoir sur les invariants du phénomène. INVARIANTS ET FORMES SOCIALES DE LA RUMEUR Gardons à l’esprit que

la rumeur est une nouvelle et qu’en tant que telle, elle n’est pas un organisme doué d’une volonté propre, qu’elle n’a aucune vie en dehors des usages qu’en font les individus. Si elle

circule et se répand, c’est par une série d’échanges verbaux entre des individus. Nous tiendrons donc pour farfelues toutes les analyses qui considèrent la rumeur comme une entité

intentionnée, lui prêtent des traits de caractère et vont parfois jusqu’à l’anthropomorphiser (« la déesse aux mille bouches »). De même que toute explication reposant sur l’analogie

supposée entre la diffusion des rumeurs et un autre phénomène (une épidémie contagieuse, la phase métastasique d’un cancer, la morsure d’un serpent, l’éclosion d’un insecte…). Ces « théories

» renoncent, de fait, à considérer sérieusement ce que des individus font – mais aussi comment et pourquoi ils le font – quand ils échangent une nouvelle non vérifiée ou incertaine. Mais

nous retiendrons que, si l’anthropomorphie et l’analogie sont ici des expédients intellectuels, certains y recourent pour décrire ce qui leur paraît _a priori _inobservable, labile, et donc

pour donner une incarnation à ce qu’ils assimilent à tort à une contagion immatérielle et invisible des esprits. Contre ces raccourcis aventureux, la science de la rumeur doit ses premières

avancées véritables à l’introduction des principes de l’observation empirique et des dispositifs expérimentaux dans les sciences sociales (Froissart, 2003). Mais elle tient plus encore ses

lettres de noblesse scientifique de la sociologie compréhensive qui a arraché l’étude de cet objet à la moraline académique des origines, plus prompte à juger les colporteurs de rumeur qu’à

saisir objectivement et méthodiquement les logiques de leur comportement. Que savons-nous des logiques sociales de ce processus de diffusion d’une nouvelle non vérifiée ? Qui dit _nouvelle_

dit lien avec l’actualité et la réalité, même si la caractéristique des récits de rumeur est précisément d’ouvrir sur une autre réalité, cachée au grand public. Qui dit _non vérifiée_ dit

circuit de diffusion qui contourne ou ignore les dispositifs institutionnels qui assurent de façon habituelle la certification et la promotion publique des informations. À partir de ce

châssis définitionnel primaire, sept points de connaissance sont aujourd’hui attestés quant aux formes sociales du phénomène. Fait social, la rumeur exige une explication par des facteurs

sociaux (structure du marché de l’information, crédibilité et réactivité des producteurs légitimes de l’information, antagonisme des groupes sociaux, effets de contexte…). Ce qui invite à

douter de la validité des théories explicatives reposant sur les seules tendances psychologiques attribuées théoriquement aux individus ou aux masses. • La rumeur est une révélation,

étonnante, subversive voire scandaleuse. Le potentiel de dévoilement de son message dépend très étroitement du groupe où elle se diffuse, au sens où la forte valeur d’échange qui détermine

la rapidité de sa transmission nous renseigne sur ce qui y constitue un élément d’information inédit, mais aussi sur le type de récits qui y acquièrent une signification collective immédiate

(Festinger, 1967). • Pour produire leur effet de dévoilement, les récits de rumeurs empruntent et combinent principalement quatre thèmes narratifs : la faute, la trahison, le complot et le

mal dissimulé (Aldrin, 2005). De par la nature alternative et clandestine de la rumeur, ces thèmes se déploient prioritairement sur les représentants de l’ordre légitime et les producteurs

de vérités officielles : grands médias, institutions de pouvoir et, plus généralement, les « puissants » et les personnalités en vue (les « _people _»). • Norbert Elias a d’ailleurs relevé

la « sociodynamique de la stigmatisation » à l’œuvre dans les rumeurs et le commérage (Elias, 1965). Par le ragot, les membres de l’_in-group _(où s’échangent les ragots) moquent et

critiquent les membres de l’_out-group_ (qui incarnent l’altérité). Ce faisant, le sens ou la morale de son contenu renforcent les valeurs qui fondent l’_in-group_ et le distinguent et,

souvent, l’opposent aux autres groupes socialement ou géographiquement contigus. La rumeur a donc à voir avec l’entre-soi, le sentiment d’appartenance et les identités collectives. • La

mécanique de diffusion de la rumeur épouse précisément les ramifications des liens sociaux établis : entre-soi constitués par les univers d’existence (famille, travail, quartier), réseaux de

relations ou communautés de valeurs. Comme pour les opinions et les émotions, le principe de conductivité de la rumeur suit donc un schéma de diffusion de type réticulaire ou communautaire

(Sunstein, 2012). • De ce point de vue, la rumeur est un phénomène banal, normal des sociétés humaines (Fine, Rosnow, 1976) par lequel les individus mutualisent leurs connaissances dans une

« chaîne improvisée d’information » (Shibutani, 1966), pour tenter – collectivement – d’interpréter une situation inhabituelle ou un événement laissé inexpliqué par les canaux officiels et

publics de diffusion des nouvelles. • Mais, quand la demande sociale d’informations sur la situation inhabituelle ou l’événement inexpliqué est urgente et excessive, alors l’excitation

collective renforce le crédit accordés à des récits moins vraisemblables et des comportements collectifs irrationnels (réactions violentes, mouvements de panique). • Pour autant, les

individus qui entrent et participent au processus de transmission d’une rumeur n’y croient pas nécessairement. Paul Veyne a définitivement démontré que notre rapport à un récit n’est pas

limité à l’alternative binaire croire/ne pas croire (Veyne, 1983) et qu’il subsiste toujours un régime pluriel du croire (le croire possible, le croire probable, la suspension momentanée de

l’examen critique, le doute diffus…). Les psychanalystes ont, par ailleurs, mis en lumière l’importance du « Et si c’était vrai » et du « Je sais bien (_que ce n’est pas tout à fait la

réalité_) mais quand même (_ça pourrait l’être_) », ces petits jeux mentaux d’arrangement avec le réel (Octave Mannoni, 1985). Ces sept points de connaissance semblent, pour l’essentiel,

tenir face aux mutations récentes du phénomène social des rumeurs. Par contre, plusieurs éléments indiquent que le système de production de l’information s’est recomposé et, avec lui, les

logiques et les pratiques du recours au processus communicationnel de la rumeur. ESCALADE COMMUNICATIONNELLE ET MARCHÉ PARALLÈLE DE L’INFORMATION Cette évolution se manifeste, de façon

globale, à travers la désorganisation structurelle du système sociotechnique qui régulait jusqu’aux années 2000 les marchés formels et informels de l’information des sociétés démocratiques.

Parmi les nombreux signes ou indicateurs de ce changement, trois méritent ici une attention particulière : l’égalisation tendancielle des prises de parole publiques ; la pluralisation des

acteurs et des moyens de la communication médiatique ; la mondialisation du marché des opinions, des émotions et des causes. En effet, au cours des deux dernières décennies, on a pu observer

une généralisation de l’équipement et de l’usage en moyens de la communication stratégique. À côté des acteurs institutionnels et commerciaux déjà convertis à ces pratiques, la plupart des

organisations engagées dans la défense d’un intérêt (lobbys, cabinets de consultants, conseillers juridiques) ou dans la défense d’une cause (associations citoyennes, ONG, mouvements

sociaux) sont également aujourd’hui dotées d’un appareil de visibilité et d’intervention dans l’espace public (supports médiatiques propres, dispositifs de communication institutionnelle,

relations presse, outils de suivi et de ciblage du public, mise en scène de soi, tribunes de presse, etc.). Toutes ces opérations d’information-communication ont des visées persuasives,

cherchent à prendre à témoin l’opinion et/ou les pouvoirs publics de la justesse des intérêts et de la cause défendus, générant une « course aux armements communicationnels » (Neveu, 2010).

> La rumeur est souvent comparée à un « marché noir » de > l’information Chaque société historique possède un système sociotechnique de production et de régulation de l’information.

Depuis la fin du XIXe siècle, dans les régimes ayant adopté les principes du gouvernement représentatif — État de droit, garanties des libertés fondamentales, suffrage universel, séparation

et équilibre des pouvoirs… (Manin, 1995) —, l’émergence des médias de masse avait imposé l’instauration progressive d’une orthopédie démocratique de l’expression publique des informations et

des opinions. En contrepartie de la garantie d’exercice des libertés fondamentales (opinions, réunion, croyance) et de la liberté consubstantielle de la presse, des cadres juridiques et

conventionnels assuraient ainsi leur bon usage. Une part de ces cadres étaient des dispositifs de contention des fausses informations et des rumeurs. Mentionnons les chartes d’éthique des

journalistes. En France, la première charte des journalistes (1918, remaniée en 1938) désignait « la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des

faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles », déclarant ainsi contraire à l’éthique professionnelle des journalistes le fait de rapporter dans un article des

affirmations non vérifiées ou autres rumeurs. La professionnalisation du journalisme — création d’écoles, de diplômes, d’organisations professionnelles, d’un système de cartes (Chupin, 2008)

— et la structuration d’une instance collective de validation des contenus publiables – la rédaction – avaient achevé de poser un cadre d’autocontrôle des journalistes à l’égard des rumeurs

(Tuchman, 1976). Par ailleurs, dans toutes les démocraties modernes, des dispositions juridiques sanctionnent les différentes atteintes à l’honneur ou la réputation des personnes perpétrées

par des révélations fausses (ou avérées mais protégées par le droit à la vie privée). En France, par exemple, le droit « refuse par principe de prendre en compte ce phénomène social

incontrôlable » (Burguière, 1996), mais le juge peut condamner l’usage de la rumeur en tant qu’allégation ou insinuation de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une

personne (le volumineux contentieux électoral témoigne du recours à cette tradition juridique). Sans être éradiqués, les marchés parallèles ou clandestins de l’information – la rumeur est

souvent comparée à un « marché noir » de l’information (Kapferer, 2010) – étaient donc cantonnés aux marges du système informationnel. En lien avec ce travail de codification et de

pacification d’expression publique des opinions, on observe dès la fin du XIXe siècle un processus de domestication de la violence dans la compétition politique et électorale (Garrigou,

2002) et dans les manifestations collectives publiques (Fillieule, 1997). Ce système de contrôle et d’autocontrôle de publicisation des informations et des opinions a vécu. Internet et les

réseaux sociaux, qui se dérobent aux droits et aux juges nationaux, ont démocratisé et libéralisé les moyens de l’autopublication. Nul besoin désormais d’être journaliste diplômé et

titulaire d’une carte de presse ou d’obtenir l’aval d’une quelconque rédaction pour diffuser publiquement des opinions et des informations sur son blog, sa page Facebook ou son compte

Twitter. En quelques petites années, les professionnels agréés de l’information ont perdu leur monopole de _gatekeepers_ de l’espace public et des _mass media_. Même quand ils font l’objet

d’une sélection par un modérateur, la place accordée aux commentaires des lecteurs sur les sites des grands titres d’information ou aux messages des « twittos » au cours des émissions de

_talk show_ consacre cette abolition du monopole et cette confusion des rôles. Face à cette égalisation tendancielle de l’accès à l’espace public, les sites des institutions publiques et de

grandes marques commerciales se sont aussi adaptés, dressant plus rapidement des contre-feux aux rumeurs (communiqués, clarifications officielles…). Le « _fact checking_ » est devenu une

pratique spécifique des journalistes de métier (cf. pages « Les décodeurs » du journal _Le Monde_, « Désintox » chez _Libération_), sous la forme d’une rubrique à part entière (alors même

que la vérification de l’information est intrinsèque à toute activité journalistique), mais aussi des gestionnaires de contenus des sites. Cet appareil de déminage des rumeurs, des « _hoax

_» et des « _fakes _» s’opère désormais en direct _on-line_. Immédiatement après l’annonce des attentats de Paris ou de Bruxelles en 2015 et 2016, les sites des grands titres d’information

disséquaient en continu les rumeurs qui fourmillaient déjà sur Internet et les réseaux sociaux et expliquaient à leurs lecteurs comment se prémunir contre les fausses informations… pendant

que « sur Twitter, des comptes djihadistes diffusaient de fausses informations pour ajouter à la panique ». La chaîne improvisée d’information est désormais une cohue d’annonces,

d’interprétations, où les journalistes professionnels tiennent guichet à côté d’autres courtiers en nouvelles plus ou moins honnêtes et de propagandistes. > La rumeur apparaît comme l’une

des principales armes > stratégiques des ennemis de la démocratie Cet effacement des hiérarchies fonctionnelles connaît des répliques dans l’exercice de la représentation politique avec

les aménagements systématiques de « démocratie participative », mais aussi dans l’espace pédagogique où les détenteurs du savoir et du rôle professoral voient leur position d’autorité

contestée par leur public. Les initiatives du type « ateliers d’autodéfense intellectuelle » lancées par des enseignants de collèges et lycées (et soutenues par la tutelle ministérielle)

témoignent de la prise de conscience de la nécessité de proposer une réponse adaptée à l’attitude d’élèves mettant ouvertement en doute « la version officielle » de l’histoire sur différents

sujets (extermination des juifs d’Europe par le régime nazi, épidémie de sida, attentats du 11-Septembre…). Aujourd’hui, avec la prégnance de la menace terroriste, responsables politiques,

journalistes et intellectuels se préoccupent donc légitimement des rumeurs qui fleurissent sur les réseaux sociaux et dont font ventre les pires élucubrations conspirationnistes (Byford,

2011). La rumeur apparaît en effet comme l’une des principales armes stratégiques des ennemis de la démocratie. Arme rhétorique manipulée par les prosélytes des théories révisionnistes, elle

est aussi un _topos_ des justifications avancées par leurs disciples lors de leur passage à l’acte (que l’on songe à la version prophétique de l’histoire livrée par Anders Breivik, le tueur

norvégien d’Utoya, ou par la plupart des auteurs de _mass shootings_ aux États-Unis). Avec des intentions et tactiques différentes, citoyens (Conspiracy Watch, Snopes, Hoaxbuster,

Hoaxkiller, etc.), institutions (cf. l’initiative récente de la ministre de l’Éducation nationale d’une journée d’étude « Réagir face aux théories du complot »), journalistes et chercheurs

ont, en quelque sorte, déclaré la guerre aux rumeurs. Mais, avec la croissance permanente du nombre de sites et de supports médiatiques dénonçant les supposés « mensonges de l’histoire

officielle » (_ReOpen911, asile.org, _Réseau Voltaire, _humanunderground.com_, les vidéos et magazines de l’État islamique, etc_._), ce combat pourrait bien se limiter à une concurrence

stérile des vérités. En effet, dans un contexte général marqué, d’une part, par l’accès illimité (ou presque) aux moyens de la communication de masse et, d’autre part, par la mondialisation

des opinions, des causes et la volatilité des croyances, l’un des principaux indicateurs de la crise du système informationnel actuel réside justement dans la prolifération _ad nauseam_ des

sources concurrentes d’information, des analyses d’information-désinformation, des stratégies antagoniques d’influence. Et on ne s’étonnera pas de voir que le volume des rumeurs sur les

réseaux numériques gonfle au rythme des ouvrages, articles et conférences qui étudient et dénoncent leur foisonnement… sans l’endiguer. Or, cette situation d’escalade communicationnelle

génère principalement des effets de boucle (_loops_) informationnelle propices au phénomène de « bulles » électroniques autour de certains événements (cf. les rumeurs récentes, en France,

autour des ABCD de l’égalité). Par ailleurs, ces entreprises de prophylaxie contre les « épidémies de rumeurs » et les fausses croyances reposent sur une conception erronée du phénomène, vu

comme une maladie de l’inconscient collectif, un symptôme d’irrationalité des masses hyperconnectées. Or, il faut se souvenir que, confronté aux rumeurs de guerre – ces bruits infondés qui

menaçaient l’espérance de victoire des populations à l’arrière et sapaient le moral des troupes sur le front —, le gouvernement américain avait créé en 1943 un _Office of War Information_.

Les spécialistes universitaires de psychologie comportementale du programme avaient alors imaginé une « thérapie collective » anti-rumeurs appelée « clinique des rumeurs » (démentis

officiels radiodiffusés et publiés dans la presse, affiches disposées dans des lieux publics dénonçant l’irresponsabilité des colporteurs de rumeurs). Ces campagnes de contre-désinformation

avaient principalement produit les effets attendus sur la part de la population qui attribuait encore crédibilité et légitimité aux autorités gouvernementales (Allport, Postman, 1947). On

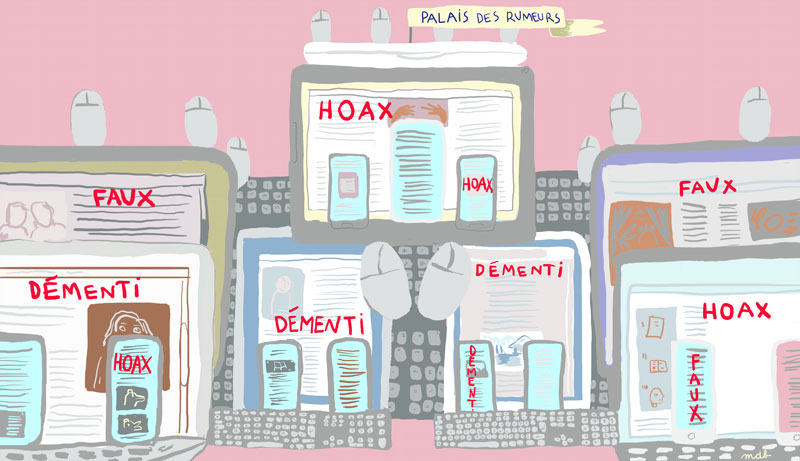

peut voir là une certaine parenté avec des initiatives récentes. INTERNET, PALAIS DES RUMEURS Finalement, en levant toute entrave légale et morale à la promotion publique comme à la

consommation d’opinions et d’informations quelles qu’elles soient, Internet et les réseaux sociaux rendent malheureusement illusoire une stratégie de lutte contre les rumeurs fondée sur les

seuls appels à la raison, à la responsabilité et aux valeurs démocratiques. L’éducation critique aux médias se révèle indispensable, comme l’est l’éthique des journalistes de métier à

l’égard des réseaux numériques. Mais le système informationnel ne peut être régulé par les seuls médiateurs du savoir et des faits que sont l’école et les journalistes professionnels. Car le

système informationnel est désormais agencé autour de l’espace public numérique. Or, à côté des promesses d’un Internet démocratique et positivement collaboratif (Cardon, 2010), Internet

est aussi un gigantesque et infatigable palais des rumeurs. Cette situation a plusieurs causes et ne tient évidemment pas à la seule mise à disposition (ou non) de la bonne information

(celle attestée par des instances fiables et objectives). L’une des causes principales est à chercher du côté des « communautés » qui organisent l’économie des liens sur Internet,

communautés présentant une structure sociologique très singulière. Tissées en apparence autour d’« amis », d’« abonnés » ou de « _followers _», ces communautés sont dématérialisées,

indénombrables et extraverties, à l’opposé donc des communautés physiques fondées sur des liens suivis, localisés et plus sélectifs d’interconnaissance. > Les rapports dans l’espace

public numérique sont marqués par > l’égalité, la publicité et la promiscuité, abolissant les > frontières entre l’officiel et l’officieux, l’autorisé et le > clandestin Le

sociologue Erving Goffman a abondamment montré que les mondes sociaux étaient régulés par toute une codification culturelle des interactions de co-présence en public, interactions analogues

selon lui à la scène d’un théâtre (chacun y joue son rôle en respectant la partition de l’autre, les comportements en coulisse et sur scène sont différents, etc.). La réussite de toute

interaction, dit Goffman, est indexée sur la disposition des « partenaires de l’interaction » à respecter la face sociale des autres, à maîtriser leurs expressions et impressions, à éviter

les gaffes et les offenses. Internet et les réseaux sociaux autorisent des interactions affranchies de ce souci mutuel d’autocontrôle et de mesure (Chaput, 2008). Rien ou presque n’y réfrène

la « sociodynamique de la stigmatisation » à l’œuvre dans le commérage et le colportage de rumeurs. Les communautés engendrées par les réseaux sociaux procurent donc au phénomène

d’innombrables schémas de diffusion réticulaire. Par ailleurs, il faut noter que les rapports dans l’espace public numérique sont marqués par l’égalité, la publicité et la promiscuité,

abolissant ainsi les frontières entre l’officiel et l’officieux, l’autorisé et le clandestin (entre les coulisses et la scène, dirait Goffman), le factuel et le conjecturel. Cette fluidité

immédiate entre les divers secteurs du monde numérique rend, en outre, possible la mise en résonance soudaine entre le militantisme déterminé d’organisations engagées dans la fabrication

propagandiste d’une Histoire révisionniste du monde et le goût à la mode pour les versions alternatives des événements et les récits survivantistes (sur la deuxième vie d’Hitler ou Ben

Laden) qui caressent ce vieux fantasme que « la vérité est ailleurs ». Aucune thérapeutique cognitive ne résoudra donc ce « problème », dont le ressort premier est le sentiment d’impunité

morale des négateurs, petits ou grands, de la réalité. On ne peut s’empêcher de songer ici au personnage de _La Chute_, à qui Albert Camus fait dire : « En philosophie comme en politique, je

suis pour toute théorie qui refuse l’innocence à l’homme. […] Quand nous serons tous coupables, ce sera la démocratie. » La condition du retour de quelques principes élémentaires

d’orthopédie démocratique de l’expression publique sur Internet dépend, au fond, de notre aptitude et de notre volonté à imaginer les voies d’une civilité des rapports sociaux

dématérialisés. -- Illustration Margot de Balasy À LIRE ÉGALEMENT DANS LE DOSSIER « DU MOYEN ÂGE À INTERNET, LES RESSORTS DE LA RUMEUR » La rumeur au Moyen Âge : média des élites et voix du

peuple par Maïté Billoré Penser la rumeur : un concept récent et controversé par Pascal Froissart Rumeurs complotistes : de la croyance à la défiance par Emmanuel Taïeb Attentats :

l’information en guerre contre les rumeurs entretien avec Samuel Laurent RÉFÉRENCES * Philippe ALDRIN, _Sociologie politique des rumeurs_, Presses Universitaires de France, 2005 * Gordon W.

ALLPORT, Leo POSTMAN, _The Psychology of Rumor_, Henry Holt and Co, 1947 * Dominique CARDON, _La Démocratie Internet. Promesses et limites_, Seuil, 2010 * Didier Bigo, _et al. _(dir.), _Au

nom du 11 septembre... Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme_, La Découverte, 2008 * Jean-Michel BURGUIÈRE, « La rumeur et le droit », _Recueil Dalloz-Sirey de doctrine, de

jurisprudence et de législation_, 18e cahier, 1996 * Jovan Byford, _Conspiracy Theories : A Critical Introduction_, Palgrave Macmillan, 2011 * Mathieu CHAPUT, « Analyser la discussion

politique en ligne . De l'idéal délibératif à la reconstruction des pratiques argumentatives », _Réseaux_, 150, 2008 * Ivan CHUPIN, « Les écoles du journalisme. Les enjeux de la

scolarisation d'une profession (1899-2008) », thèse pour le doctorat en Science politique, Université Paris-Dauphine, 2008 * Norbert ELIAS, _Logiques de l’exclusion_, Fayard, 1965

(rééd. 1997) * Leon Festinger, _A Theory of Cognitive Dissonance_, Stanford University Press, 1962 [1956] * Olivier Fillieule, _Stratégies de la rue. Les manifestations en France_, Presses

de Sciences Po, 1997 * Gary Alan FINE, Ralph L. ROSNOW, _Rumor and Gossip. The Social Psychology of Hearsay_, Elvesier, 1976 * Pascal FROISSART, _La Rumeur. Histoire et fantasmes_, Belin,

2002 * Alain GARRIGOU, _Le Vote et la Vertu_, Presses de Sciences Po, 1992 * Erving GOFFMAN, _La Mise en scène de la vie quotidienne_ (tome 2 : _Les relations en public_), Minuit, 1973 *

Jean-Noël KAPFERER, _Rumeurs. Le plus vieux média du monde_, Seuil, 2010 (1ère éd. 1987) * Bernard MANIN, _Principes du gouvernement représentatif_, Flammarion, 1995 * Octave MANNONI, _Clefs

pour l’imaginaire ou l’autre scène_, Seuil, 1985 (1ère éd. 1969) * Érik NEVEU, « Médias et protestation collective », in Olivier FILLIEULE _et al._ (dir.), _Penser les mouvements sociaux.

Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines_, La Découverte, 2010. * TamotsuSHIBUTANI, _Improvised News. A Sociological Study of Rumor_, The Bobbs-Merrill Co, 1966 *

Cass R. Sunstein, _Anatomie de la rumeur_, Éd. Markus Haller, 2012 * Gaye TUCHMAN, _Making News. A Study in the Construction of Reality_, Free Press, 1978 * Paul VEYNE, _Les Grecs ont-ils

cru à leurs mythes ?_, Seuil, 1983 DU MOYEN ÂGE À INTERNET, LES RESSORTS DE LA RUMEUR - ÉPISODE 2/5 La rumeur est un phénomène ancien, étrange, presque surnaturel, dont le sens a beaucoup

changé en 150 ans. D’où la nécessité d’explorer l’histoire de ce concept, de cerner les difficultés de sa définition et d’analyser sa médiatisation, largement occultée par les chercheurs

eux-mêmes. DU MOYEN ÂGE À INTERNET, LES RESSORTS DE LA RUMEUR - ÉPISODE 1/5 Au Moyen Âge, dans une société traversée de crises et de peurs, la rumeur est omniprésente. Elle n’épargne aucun

groupe social, qu’elle soit l’expression de la conscience politique du peuple ou une arme au service des puissants, qui en usent comme d’un média de propagande.