- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

« Dans un soap opera indien, on pleure beaucoup. On pleure de joie, on pleure de tristesse, on pleure de l’absence de l’autre, du mal du pays … », déclare Sonali Sachdev, qui pleure

actuellement tous les soirs à 21h dans Sanskaar – Dharohar Apno K_i_1, le tout nouveau show de Colors TV, une des trois grandes chaînes hindi de divertissement du pays. Il y aurait pourtant

plutôt matière à se réjouir, aussi bien pour les acteurs que pour les réalisateurs et les chaînes de télévision car les soap operas continuent de dominer largement le paysage télévisuel

indien. LE SOAP, ROI DU PETIT ÉCRAN INDIEN 600 millions de téléspectateurs répartis dans 146 millions de foyers équipés d’un téléviseur, 623 chaînes et un marché estimé à 329 milliards de

roupies2 : telle est la taille du troisième marché au monde, après les États-Unis et la Chine. Ce marché est dominé par les chaînes généralistes de divertissement en hindi – 27,4 % des parts

de marché en 2011 – qui recourent très largement à la diffusion quotidienne de soap operas pour remplir leurs grilles de programmes, maîtriser leurs coûts et fidéliser le téléspectateurs.

En effet, contrairement à ce qui peut se passer dans d’autres pays, comme aux États-Unis, la fiction est ici moins coûteuse à produire que la téléréalité – entre 8 et 10 lakhs de roupies3

par épisode de vingt-deux minutes – et elle affiche des taux d’audience systématiquement plus élevés. Punit Goenka, directeur général de Zee Entertainment, estime qu’il faut 85 % de soaps

pour 15 % de téléréalité : « La téléréalité peut nous placer pour quelques semaines en première place des taux d’audience, mais ce sont les séries télévisées qui nous permettent de rester

durablement dans le top 3 ». Les téléspectateurs indiens, particulièrement les femmes et dans les zones rurales, sont friands de ces sagas qui déroulent péripéties, drames et rebondissements

au fil des années : la plus longue série de l’histoire de la télévision indienne, Kyunki Saas Bhi Khabi Bahu Thi4, est restée à l’antenne pendant 8 ans et 8 mois, soit 1 830 épisodes. Elle

a été la série la plus regardée d’Asie, conservant un taux d’audience à deux chiffres pendant plus de 5 années consécutives et dépassant même la barre des 110 millions de téléspectateurs

lors de l’un de ses épisodes phares. Pour Sonali Sachdev, ce succès s’explique par la proximité qui se développe entre les personnages télévisuels et les téléspectateurs. Alors que le cinéma

de Bollywood est basé sur l’évasion5, les soaps operas indiens jouent sur l’identification : chacun peut retrouver, dans les situations familiales qui sont narrées, analysées, disséquées au

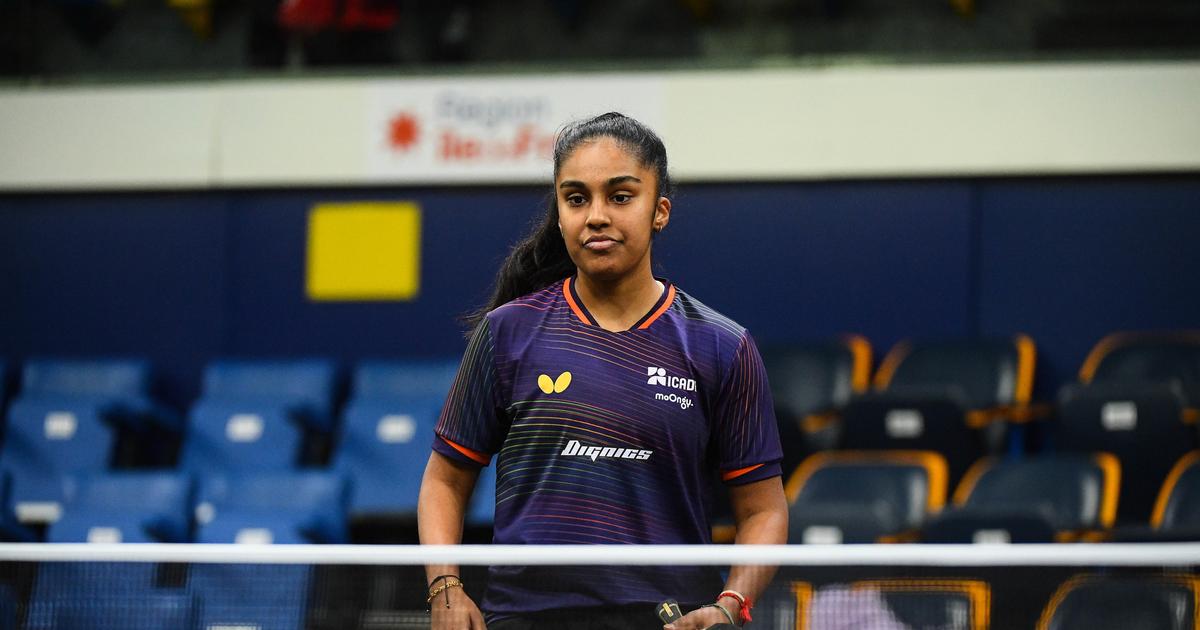

fil des épisodes, des éléments qui feront écho à son propre vécu. _Solani Sachdev sur le tournage de _Sanskaar - Dharovar Apno Ki La concurrence, pourtant, est rude et le marché se

caractérise par une fragmentation de plus en plus marquée. Avec l’augmentation rapide du nombre de chaînes6, le phénomène croissant de régionalisation, le nombre de soap operas se

multiplient – plusieurs dizaines sont diffusées quotidiennement dans le pays – et les taux d’audience se diluent : entre 2 et 4 % pour les dix soap operas les plus regardés en 2011, répartis

sur seulement trois chaînes – Star Plus, Zee TV, et Colors TV. La dictature des taux d’audience se fait sentir de manière quotidienne sur les tournages – il n’est pas rare qu’un épisode

soit tourné quelques jours seulement avant d’être diffusé – et entraîne des retournements de scénario. Les astuces fréquentes auxquelles recourent producteurs et scénaristes sont la

résurrection d’un personnage – ce qui nécessite une certaine gymnastique créative quand ledit personnage a été incinéré une centaine d’épisodes plus tôt –, les sauts en avant d’une vingtaine

d’années, qui permettent d’abandonner une intrigue dans laquelle on s’enlisait, mais surtout la chirurgie esthétique, rendue généralement nécessaire après un accident de voiture gravissime,

et qui autorise, comme dans un match de football, le remplacement d’un acteur par un autre. Autre tactique, pour gonfler les taux d’audience : le maha episode. Durant une heure au lieu des

vingt-deux minutes habituelles, le maha episode est diffusé le week-end le plus souvent. Il pourra même rassembler les personnages de différents feuilletons diffusés sur une même chaîne, une

rencontre prétextée, par exemple, par un mariage auquel les deux familles sont invitées. LE K D’EKTA KAPOOR C’est au ministre des Télécommunications de l’époque qu’on doit l’introduction,

en 1984, du soap opera en Inde. Vasant Sathe en ramena l’idée d’un voyage officiel au Mexique. Frappé par la façon dont le Mexique utilisait alors les soap operas pour éduquer les masses

tout en les divertissant, il rentra convaincu qu’il y avait là un modèle à reproduire pour son pays. Avec l’aide d’un scénariste et d’un réalisateur, il développa le concept de _Hum Log_7,

série qui fut diffusée pour la première fois le 7 juillet 1984 sur Doordarshan, seule chaîne de télévision en Inde à l’époque. Le succès fut immédiat, chaque épisode attirait 50 millions de

téléspectateurs et se concluait par un épilogue au cours duquel le narrateur résumait et commentait les événements de l’épisode. Cet épilogue était si populaire qu’il engendrait un courrier

phénoménal : jusqu’à 400 000 lettres de téléspectateurs par épisode. L’adhésion des Indiens à la série était telle que lorsque le personnage principal se maria, les commerçants de Delhi

fermèrent boutique plus tôt en signe de célébration. Mais c’est à Ekta Kapoor, directrice de la création de la société de production Balaji Telefilms, que l’on doit le paysage télévisuel

d’aujourd’hui. C’est elle qui développa systématiquement le concept de soap opera pour le petit écran, exploitant, à n’en plus finir, le thème des relations familiales et surtout de la

dynamique narrative « Saas Bahu » - « belle-mère, belle-fille », un incontournable dans un pays où la cohabitation de trois générations sous le même toit est encore la norme et où la

belle-fille, quand elle dit « oui », le dit tout autant à sa belle-mère qu’à son mari. Durant toute la décennie 2000, Balaji Telefilms, souvent surnommée la soap factory, a produit 38 des 50

séries les plus populaires de la télévision indienne8, a fourni plus de 15 000 heures de programme. On dit d’Ekta Kapoor qu’elle a transformé la ménagère indienne en héroïne, grâce à ses

intrigues resserrées autour de la classe moyenne indienne conservatrice. Il a souvent été reproché à cette productrice au tempérament volcanique – elle est connue pour lancer son téléphone

voire ses chaussures à la tête des membres des équipes de tournage – d’avoir figé la production télévisuelle indienne autour de valeurs archaïques avec ses feuilletons médiocres. Elle se

défend en arguant que les taux d’audience ne mentent pas et qu’elle offre ce que le téléspectateur attend. Au total, ce sont 80 programmes en 6 langues9 qu’elle aura produits depuis le début

de sa carrière, avec une particularité : les titres de ses séries, outre qu’ils sont très longs, doivent commencer par la lettre K. Il paraît que cela porte bonheur. AU COMMENCEMENT ÉTAIT

LA MYTHOLOGIE La mythologie est indissociable de la culture et du quotidien des Indiens, et la télévision ne fait pas exception. Les programmes de dessins animés décrivant la vie de Krishna

ou de Ganesh abondent, et les soap operas trouvent eux aussi largement leur inspiration dans les traditions de l’hindouisme. Ekta Kapoor raconte comment elle fait adopter à ses héroïnes les

poses de Kali, déesse indienne parfois sanguinaire, avant qu’elles ne commettent un meurtre. Et les deux plus grandes sagas indiennes, le Ramayan et le Mahabharat, ont largement contribué à

la naissance de la télévision commerciale. _La série myhtologique _Shiva Life Dans les années 1980, la chaîne Doordarshan entreprend de diffuser deux sagas consacrées à ces textes indiens

fondateurs. Le succès est immédiat et la programmation de ces deux fresques rythme la vie des téléspectateurs. L’hindouisme étant fondé sur le principe que la divinité existe dans l’image

qui la représente, les Indiens vouent une véritable vénération à leurs séries et vont jusqu’à organiser des pujas (des cérémonies religieuses) pendant leur diffusion. Les taux d’audience

sont élevés, les téléspectateurs loyaux, la fidélisation entraîne la commercialisation et les coupures publicitaires se développent. Depuis, chaque chaîne se doit d’avoir sa série

mythologique diffusée en prime time, entre familiarité avec le sujet et religiosité, le succès est systématiquement au rendez-vous. ENTRE HELEN KELLER ET MÈRE TERESA Smiti Jayekar joue dans

les soap operas depuis quinze ans. L’âge aidant, elle a glissé progressivement du rôle de belle-fille à celui de belle-mère et joue maintenant celui de grand-mère, dans la nouvelle série

Ghar Aaga Pardesi10 diffusée sur Sahara One. Pour elle, il ne fait aucun doute que les Indiens aiment voir souffrir les femmes. Et si les feuilletons sont centrés autour des figures

féminines, audience oblige, leurs scénarios ne sont pas tendres avec elles. « L’héroine indienne d’un soap opera, c’est un mélange d’Helen Keller et de Mère Teresa, une sainte à qui il

n’arrive que les pires ennuis. » Les personnages sont tous stéréotypés, pour chaque feuilleton, il faut un méchant, qu’il sera facile d’identifier par son costume, son maquillage, sa

gestuelle, ainsi que par la musique qui accompagne son entrée en scène. Comme dans la mythologie indienne dans laquelle les scénaristes puisent généreusement, forces du mal et forces du bien

s’affrontent. Il y a peu de dialogues – surtout des monologues – et la plupart des scènes se concluent en pleurs, voire parfois en gifles, tandis que la caméra tourne autour des personnages

figés dans des expressions horrifiées. Côté décor et costumes, les scènes rurales sont privilégiées, les anciennes havelis (qui sont des petits palais) retrouvent vie le temps du tournage,

les femmes sont lourdement apprêtées dans leurs saris de cérémonie, couvertes de bijoux et portent tous les signes distinctifs de leur statut : bindi sur le front, et trait de vermillon

rouge dans les cheveux permettent d’identifier les femmes mariées au premier coup d’œil. _Smiti Jayekar sur le tournage de _Ghar Aaga Pardesi Depuis quelques années, cependant, les chaînes

tentent de rompre avec le moule des sagas familiales traditionnelles dans l’espoir d’attirer un public plus jeune. Colors TV, particulièrement, s’est distinguée avec plusieurs séries au

contenu plus « régionalisé » et touchant à des sujets de société. Ainsi, le soap Balikha Vadhu11 aborde le sujet des mariages d’enfants depuis 2008. Après plus de 1 200 épisodes, son succès

ne se dément pas et il continue à afficher les meilleurs taux d’audience pour une série télévisée (4,7 % en mars 2013). Dans un pays où 50 % des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans,

les producteurs estiment avoir une responsabilité sociale et diffusent, à l’issue de chaque épisode un message à l’attention des téléspectateurs pour rappeler quelles sont les coutumes

régressives qu’il faudrait abandonner. Mais le public ne suit pas toujours, et les taux d’audience forcent les chaînes à recentrer leurs séries vers la « kitchen politics »12, voire à

adopter des choix scénaristiques rétrogrades. Ainsi, dans Pratigya, une série diffusée sur la chaîne Star Plus, l’héroïne commençait par gifler celui qui la harcelait – une pratique indienne

répandue nommée « eve-teasing », littéralement « taquiner Eve » – envoyant un message fort aux Indiennes : celui de ne plus accepter d’être harcelées dans la rue. Mais les scénaristes

conclurent la série en lui faisant épouser son tourmenteur. Quant au producteur de Saubhagyavati Bhava13, une série diffusée sur Life OK et qui visait à dénoncer les violences conjugales, il

fut surpris de recevoir des appels téléphoniques de téléspectatrices conseillant à l’héroïne de rester avec son mari violent, parce qu’il était riche et qu’il l’aimait. Pour reprendre la

comparaison d’Alessandra Stanley, journaliste au New York Times, les soap operas sont comme une jeune mariée indienne : ils testent parfois leurs limites mais finiront par rentrer dans le

droit chemin sans faire de vagues. _ Le baiser de la série _Bade Achhe Lagte Hain Reste la question de l’intimité. Que peut-on montrer, à la télévision indienne en prime time ? Des mariages

d’enfants, oui, des scènes de violence conjugales également, mais surtout pas de scènes « romantiques ». Sony a pourtant créé la surprise et le scandale en faisant s’embrasser ses deux héros

– mariés – dans Bade Achhe Lagte Hain14 en mars 2012. Ce baiser est le tout premier à apparaître dans une série télévisée indienne et pour le moment, il reste le seul. UN RAYONNEMENT QUI VA

AU-DELÀ DU PETIT ÉCRAN INDIEN Il fut un temps où le rayonnement de Bollywood l’emportait largement sur celui du petit écran. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et les stars de télévision

connaissent également un véritable culte de la part du public. Les frontières entre les deux industries se brouillent, intérêts financiers obligent et des maisons de production comme Balaji

Telefilms produisent à la fois des longs métrages pour le cinéma et des soap operas pour la télévision. Cinéma et télévision réalisent des chassés-croisés pour améliorer respectivement leurs

entrées et leurs taux d’audience. Le cinéma profite de la popularité de la télévision pour assurer sa promotion et il n’est pas rare qu’une star du grand écran, dans son vrai rôle, s’invite

dans une série à l’occasion du lancement de son nouveau film. Les scénaristes là encore redoublent d’imagination pour justifier de la présence de Katrina Kaif ou de Shahrukh Khan dans

l’épisode. Quant aux séries télévisées, elles puisent largement dans le répertoire musical bollywoodien si familier aux Indiens15 et ce d’autant plus facilement qu’elles ont librement accès

aux musiques des films lorsque ceux-ci sont produits par les mêmes maisons – comme c’est le cas pour les séries de la chaîne Colors TV issue d’une joint venture avec Viacom. Et tout comme

Bollywood, les soap operas indiens s’exportent. Vers les pays qui abritent la diaspora indienne, comme l’Angleterre ou les États-Unis, où la télévision indienne par satellite permet de

réunir les communautés dispersées. En Afrique, également, comme au Kenya où le soap Balika Vadha a été traduit en swahili, et bien sûr au Pakistan, grand consommateur de produits culturels

made in India. Les quatre grandes chaînes généralistes Zee, Colors, Sony et Star TV réalisent actuellement un chiffre d’affaires à l’export de 70 crores de roupies16 et espèrent tripler ce

chiffre d’ici à 5 ans. _Le couple de la série_ Bade Achhe Lagte Hain L’avenir apparaît encore plein de possibilités pour les soap operas indiens, et ce d’autant plus que le taux d’équipement

en téléviseurs n’est que de 60 % au sein de la population et que le petit écran reste le principal médium de divertissement. L’évolution qui se profile rapidement en revanche est celle

d’une plus grande régionalisation. Alors que les villes qu’on appelle du deuxième et de troisième tiers – de taille moyenne, ce qui en Inde signifie généralement qu’elles comptent quelques

millions d’habitants tout de même – se développent, elles donnent naissance à une classe moyenne pas toujours hindiphone et dotée d’un pouvoir d’achat à même d’intéresser les annonceurs. Les

chaînes de télévisions en langue régionale apparaissent toujours plus nombreuses et représentent déjà un tiers de l’audience, et même jusqu’à 50 % en Inde du Sud où l’usage de l’hindi est

moins répandu. Voilà qui nécessitera encore des milliers d’heures de disputes et réconciliations entre belles-mères et belles-filles, en Bengali, Tamoul ou encore Malayalam. RÉFÉRENCES

Interview avec Smiti JAYEKAR, actrice de soap opera, du 17 mars de 2013 Interview avec Sonali SACHDEV, actrice de soap opera, du 19 mars 2013 KPMG « Media and Entertainment sector in India

», Rapports 2012, 2011, 2010 Deloitte « Media and Entertainment in South India », Rapport 2012 Article Wikipedia sur Kyunki Saas Khi Bahu Thi Article Wikipedia sur Balaji Telfilms Article

Wikipedia sur Hum Log Alessandra STANLEY, “On India TV, I do means to honor and obey the mother in law”, _New York Times_, 25 décembre 2012 Meenakshi Verma AMBWANI, “Twenty Years after”,

_The Hindu Business Line_. Ashok RAIGOPAL, “In focus, the GEC segment in India, getting the equation correct”, _Box Office India_, 17 mars 2012 “India Child Bride’s sensation aims to change

an ancient tradition”, _Huffington Post_, 26 juin 2009 “I make what audience wants: Ekta Kapoor”, _The Times of India_, 9 septembre 2012 “Have TRPs made Balika Vhadu and Pratigya deviate

from their real path ?”, _Bolega India_ Saibal CHATTERJEE, “A brand called Ekta”, _The Tribune India_, 22 avril 2012 Anahita MHUKERJEE, “Serial Lovers”, _The Times of India_, 27 novembre

2011 Nandini RAGHAVENDRA, ”Indian TV serials become hits across the world”, _The Economics Times_, 25 janvier 2013 Yves COLLARD, « L’été indien de la telenovela », _Media Animation_,

décembre 2010 Chaya UNNIKRISHNAN, “Mythological serials make their way back to television”, _DNA_, 30 mai 2012 Sagorika DA SKUPTA, “Mythology reigns TV screen”, _The Financial Express_,

avril 2008 Camille DEPREZ, « Mythes hindous, soap operas et telenovelas », _Mediamorphoses _ Kashika SAXENNA, “Plastic surgery is TV’s most favorite excuse to replace an actor”, _The Times

of India_, 15 décembre 2012 Robert JENSEN, “The power of TV, cable television and women status in India”, _The Quaterly Journal of Economics_, 2009 numéro 124 (3) -- Crédits photos :

Illustration principale : Smiti Jayekar sur le tournage de la série _Ghar Aaga Pardesi_ Corps de texte : -Sonali Sachdev sur le tournage de la série _Sanskaar - Dharovar Apno Ki_ / Avec

l'aimable autorisation de Sonali Sachdev -Capture vidéo de la série _Shiva Life _ -Smiti Jayekar sur le tournage de la série _Ghar Aaga Pardesi_ -Capture vidéo de la série _Bade Achhe

Laggte Hain_ -Couple de la série / Photos Presse Sony * 1Les valeurs dont on hérite. * 2Soit 4,6 milliards d’euros. * 3Entre 11 000 et 14 000 euros. * 4Parce qu’une belle-mère a un jour été

une belle-fille, elle aussi. * 5Lieux exotiques, situations improbables, abondance de musique et de chansons. * 6200 chaînes généralistes de divertissement environ opèrent sur le territoire.

* 7Nous les Gens. * 8En termes de taux d’audience. * 9Hindi, Tamil, Malayam, Telugu, Kannada et Marahti. * 10S’il-te-plaît reviens, étranger. * 11Child bride. * 12Les intrigues sont

resserrées autour de la sphère domestique. * 13Que dieu vous bénisse. * 14Tu me plais. * 15Les bandes originales de films représentent 72 % des ventes totales de musique en Inde. * 16Environ

100 millions d’euros. QUAND LES SÉRIES TV FONT LE TOUR DU MONDE - ÉPISODE /10 Symboles du divertissement télévisuel populaire des pays hispanophones et lusophones, les telenovelas

s’exportent aujourd’hui vers plus d’une centaine de pays à travers le monde. Retour sur les raisons d'un tel engouement.