- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

MÉDIAS ET ÉLECTIONS, PIÈGE À COMM’ - ÉPISODE 4/10 En 2006, qui aurait cru que les débats des élections primaires des grands partis politiques passionneraient les téléspectateurs ? Au fil du

temps, c'est pourtant ce qui est arrivé, à grand renfort de scénarisation et de dramatisation des échanges télévisés. François Jost Publié le 24 novembre 2016 À quelques jours du

premier tour de la primaire de la droite et du centre, BFM TV a réclamé de participer elle aussi à la retransmission du débat de l’entre-deux tours organisé et retransmis par TF1 et France

2, le 24 novembre 2016, au motif qu’il était normal de « respecter le principe du pluralisme ». Curieux motif, puisque le fait d’avoir la possibilité de regarder sur un canal supplémentaire

un débat ne change pas en soi l’offre d’information. Prétexte plutôt, qui cache mal la seule raison d’une telle demande : l’assurance de faire une audience bien supérieure à celle d’une

soirée ordinaire. Car, depuis, l’instauration de cette nouvelle pratique de l’élection du candidat qui représentera un parti à la présidentielle, les spectateurs ont manifesté continûment

leur intérêt pour l’exercice. À l’automne 2006, la première du genre a attiré 4 millions de spectateurs sur LCP-Public Sénat, qui l’avait accueillie et, depuis, les chiffres ont

régulièrement augmenté pour atteindre, au premier débat de 2016 diffusé le 13 octobre sur TF1, 5,6 millions de téléspectateurs. > S’il fallait résumer d’un mot l’enjeu des primaires pour

les > chaînes, le mot « audience » serait suffisant S’il fallait donc résumer d’un mot l’enjeu des primaires pour les chaînes, le mot « audience » serait suffisant. Mais, en réalité,

cette évidence ne nous apprend pas grand-chose : l’audience nous donne un résultat, mais pas le processus qui y a mené. Pour l’expliquer, on peut interroger les politologues sur le paradoxe

de citoyens qui ne font plus confiance à leurs représentants, et qui, pourtant, manifestent une curiosité pour leurs discussions publiques. Pour un sémiologue comme moi, qui s’intéresse

aussi à l’histoire des genres télévisuels, il ne s’agit pas seulement de savoir quel est l’enjeu économique – évident, comme je viens de le dire – mais d’analyser comment ces primaires sont

présentées comme un enjeu en vue d’attirer les téléspectateurs. Cet article se donne donc pour objectif de montrer comment les primaires se sont peu à peu chargées de sens via leur

présentation par les autres programmes, les interprogrammes et leurs génériques. D’abord simples débats, puis émissions politiques, ces rencontres entre candidats d’un même camp sont, peu à

peu, devenues un genre télévisuel en soi. C’est du moins la thèse de cet article qui porte, dans le cadre forcément limité qui est le sien, sur les premiers débats des primaires de 2006,

2011 et 2016. 2006. LA PRIMAIRE SOCIALISTE. LE DÉBAT COMME ÉVÉNEMENT EN FORME DE GRAND ORAL > Les médias ne se battent pas pour retransmettre le débat, dont on > craint qu’il ennuie

les téléspectateurs À l’automne 2016, entre les primaires de la droite qui se terminent et celles de la gauche qui s’annoncent, les médias auront consacré un nombre impressionnant d’heures à

parler du parti Les Républicains et du Parti socialiste, sans que cela déclenche de protestation. En 2006, la nouveauté du processus de sélection du candidat socialiste rejaillit sur sa

présentation. Les médias ne se battent pas pour retransmettre le débat, dont on craint qu’il ennuie les téléspectateurs. Ce n’est donc pas une chaîne historique qui le retransmet, mais

LCP-Public Sénat. Conformément à l’_ethos_ de la chaîne relativement austère et peu encline aux effets esthétiques clinquants, la rencontre des candidats ne donne pas lieu à une mise en

scène spectaculaire. Elle prend place dans une émission intitulée _Les Grand débats. Investiture socialiste_. Le mot « présidentiel » n’est même pas affiché par le générique et seule une

musique scandée par des percussions nous met dans l’ambiance parfaitement codée des magazines d’information. Le présentateur, Emmanuel Kessler, introduit l’émission de la façon suivante : «

Bonsoir. Merci d’être en direct avec nous pour une soirée exceptionnelle sur les chaînes parlementaires Public-Sénat et LCP Assemblée nationale (il se tourne vers les candidats : Ségolène

Royal, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, debout derrière un pupitre), vous êtes tous trois sur ce plateau. Cette soirée est une première dans l’histoire politique de ce pays et c’est

une première pour la télévision… » Comme on le voit, ni l’objectif de la soirée ni son objectif véritable – la présidentielle – ne sont évoqués d’entrée de jeu. Ce qui est mis en avant,

c’est plutôt la nouveauté de l’événement dans l’histoire politique et, surtout, l’événement télévisuel, qui est « exceptionnel ». Par le biais de cette retransmission, la chaîne, qui n’est

diffusée sur la TNT que depuis un an et demi, souligne son entrée dans la cour des grands. De fait, ce canal aura l’exclusivité des trois débats qui précéderont le vote, ce qui lui assurera

pour la première fois une visibilité allant au-delà de ses habitués. De même que le générique et l’habillage du studio, le ton est sobre et descriptif : « L’un d’entre vous sera le candidat

du Parti socialiste », précise Emily Aubry après la courte introduction de son collègue. Allant de pair avec la sévérité de l’ensemble, les candidats ont l’interdiction de s’apostropher.

Tout doit passer par les animateurs. Le modèle est celui du « grand oral », qui ramène les énarques (Fabius, Royal) quelques années en arrière. 2011. DES PAROLES ET DES ACTES : LE DÉBAT

DEVIENT COMBAT [embedded content] _Primaire citoyenne, le débat du second tour sur France 2 - Des paroles et des actes._ Source : France Télévisions /YouTube Après ce premier essai, qui a

attiré un public assez large, c’est à la chaîne historique qu’il échoit d’organiser le débat des Primaires socialistes, qui provoquent d’ailleurs de nombreuses critiques à droite, notamment

de la part de Nicolas Sarkozy. Comme en 2006, c’est d’abord l’événement télévisuel qui est mis en avant, comme l’annonce le journal du matin, à 6 h 30 : « L’événement aura lieu sur France 2

». Cet ancrage dans la chaîne est renforcé par le fait que le débat ne constitue pas un programme spécial, mais qu’il s’insère dans une « collection », à savoir _Des paroles et des actes_.

Les bandes annonces sont généralement des promesses pragmatiques, c’est-à-dire des promesses faites par la chaîne sur le genre auquel appartient un programme1. Elles donnent une indication

sur le sens que la chaîne veut donner à un programme et qu’il souhaite imposer au spectateur. En l’occurrence, la bande-annonce de _Des paroles et des actes_ est ambiguë. Elle montre les six

candidats socialistes aux primaires se tenant par la main et levant les bras en signe de victoire devant une affiche « Ensemble le changement », tandis que la voix de David Pujadas commente

: « ils sont 6 candidats à la primaire du PS et ses alliés pour la présidentielle et ils vont _se battre _ensemble pour la première fois ce soir sur France 2 à 20 h 30 ». _Ensemble_… le mot

est pour le moins ambigu : tandis que l’image renvoie à la fois à une unité des dirigeants du parti dans un geste qui augure une victoire collective, l’idée de combat qu’introduit la voix

donne un tout autre sens à cet ensemble, qui n’est là que pour se fracturer jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux. Inséré dans une collection, le débat hérite de certains traits de la marque.

Le titre d’abord : _Le débat des primaires_ est le titre spécifique qui vient au-dessous du titre de la collection _Des paroles et des actes_ dont le générique habituel est scandé par des

phrases historiques – De Gaulle (« Je vous ai compris », Mitterrand (« Je crois aux forces de l’esprit ») ou Sarkozy (« travailler plus, gagner davantage »). Phrases qui ont été supprimées

pour l’occasion. La musique ensuite : intitulée _Before you leave_, elle forme une sorte de boucle répétitive, qui originellement servait de fond sonore à une publicité pour les jeans Lewis

Twisted qui, comme leur nom l’indique, sont si « tordus » que tous ceux qui en portent font des gestes impossible comme se retourner la jambe, un doigt ou faire pivoter sa tête à 360 °. Loin

de ces images « déjantées », des portraits des candidats viennent vers nous pour disparaître ensuite vers le fond. Aucune connotation visuelle ne les distingue les uns des autres : ce sont

des photos d’identité sur un fond uni et seul un sourire est de mise. Les candidats seront présentés par leur nom, leur titre n’étant précisé que par la suite. > Cette allusion au jeu est

assez symptomatique du glissement qui est > en train de s’opérer dans la mise en scène des primaires Le débat de 2006 parlait de « soirée exceptionnelle ». En 2011, David Pujadas parle

d’« une soirée politique inédite », ce qui souligne l’événement télévisuel tout en l’insérant dans une série (les soirées politiques) qui le banalise. Soirée qu’il présente de la façon

suivante : « Les règles du jeu sont assez claires. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez… ». Cette allusion au « jeu », même s’il n’est qu’une formule, est assez symptomatique du

glissement qui est en train de s’opérer dans la mise en scène des primaires. On sort de l’austérité fondatrice de 2006 pour aller vers quelque chose qui se teinte d’_agôn_, ce terme grec que

Roger Caillois utilisait pour désigner les jeux de combats, les affrontements ludiques en tout genre2. L’interaction va faire partie de ces règles : les candidats ne sont plus enfermés dans

une bulle, ils peuvent, ils doivent interagir (« Chacun pourra se parler, se répondre, s'interpeler s'il le souhaite »), de même que les spectateurs qui sont incités à aller sur

Internet, mais pas encore à réagir (« Vous pourrez suivre cette soirée sur internet avec coulisses et analyses sur notre nouveau site francetv.fr et sur lemonde.fr »). À cette interaction

interne s’en ajoute une autre, celle qui va inclure le téléspectateur dans le « jeu ». Il est très remarquable que Pujadas donne comme consigne à tous les politiques de s’adresser d’abord,

dans leur première intervention, à la caméra, pour le regarder dans les yeux. Manuel Valls n’hésitera pas à formuler clairement cette adresse en commençant son intervention par « Chères

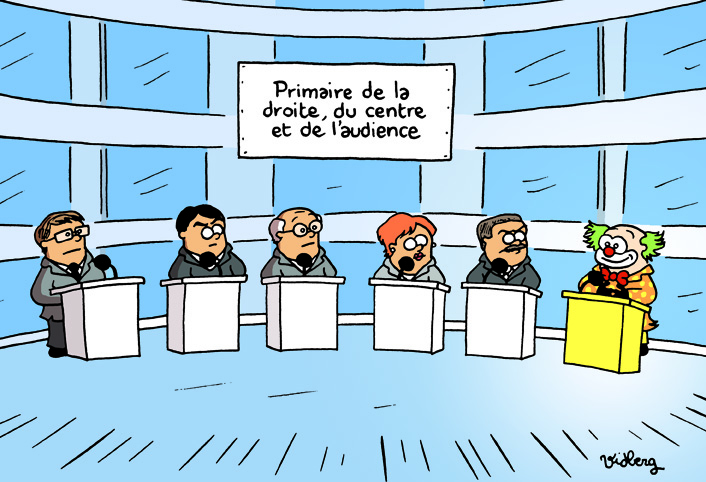

Françaises, chers Français… ». Ce soir-là, _Des paroles et des actes_ réalisa 22,1 % de part d’audience. 2016. LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE SUR TF1. UN GENRE LUDIQUE ? Si, en 2011,

le débat était une émission politique, qui, comme telle, prenait place dans une collection dédiée à ce genre télévisuel, en 2016, l’affrontement des candidats de droite devient un genre à

part entière comme le suggère la bande-annonce « : Primaire [au singulier] de la droite et du centre. Le premier débat ». La primaire est devenue une classe, un catégorie de programme qui va

être déclinée par plusieurs débats qui entrent dans cette catégorie, ce qui est la définition du genre. _La primaire : le débat - Capture d'écran de la bande annon_c_e_. La bande

annonce est consultable ici : Tf1.fr Alors que l’interprogramme de _Des paroles et des actes _mettait l’accent sur l’événement télévisuel (« Ils vont _se battre _ensemble pour la première

fois ce soir sur France 2 à 20 h 30 »), celui de TF1 contextualise l’enjeu : énumération des candidats, présentation du médiateur, Gilles Bouleau, qui avance dans les couloirs de la

rédaction (« Nous les interrogerons sur leurs projets pour la France avec Elisabeth Martichoux de RTL et Alexis Brézet du _Figaro_ »), symbolisation du parti Les Républicains par des images

de militants agitant des drapeaux français et enfin des bureaux de vote (« Les 20 et 29 novembre, les électeurs de la droite et du centre trancheront dans les 10 000 bureaux de vote ouverts

dans tout le pays »). Si l’on a là un procédé illustratif qui n’est pas loin de rappeler le fonctionnement d’un rébus audiovisuel, comme il est assez fréquent dans le journal télévisé, la

dernière image mérite une attention particulière, car elle nous met sur la piste d’une nouvelle sémantisation qui va se faire en deux temps : les candidats sont disposés côte à côte, non

qu’ils se trouvent dans le même espace, mais par l’entremise d’un montage visuel. Bien que tous soient apparemment sur le même plan, on remarque, en regardant plus en détail le plan, que

l’un a tombé la veste (Alain Juppé) et la porte avec décontraction sur son épaule, qu’un autre n’a pas de cravate (Bruno Le Maire), que tous regardent l’objectif sauf trois (Bruno Le Maire,

Jean-Frédéric Poisson, François Fillon) et que deux sont devant les autres (François Fillon, Nicolas Sarkozy). Bien que muette, cette image produit des effets de sens assez marqués :

certains voulus par deux candidats (la décontraction pour Juppé et Le Maire, l’un voulant rajeunir son image, l’autre trancher avec le formalisme), d’autres appartenant plutôt à une

hiérarchisation des candidatures par la chaîne qui met Sarkozy et Fillon, le président et son Premier ministre, au même niveau, devant tous les autres. Mais la communication ne s’arrête pas

là. Nous sommes dans une certaine mesure dans une ère de post-communication : les téléspectateurs ont intégré que rien ou presque n’est naturel dans la façon dont se présentent les

candidats. Dès lors, le débat lui-même va devenir un enjeu de communication pour les chaînes qui va déborder bien au-delà de son créneau horaire. Le 13 octobre, le 20 heures de TF1 ouvre sur

l’événement de la soirée et recourt à deux procédés en vue de le dramatiser. > Tout est fait pour psychologiser l’événement et pour le > considérer comme un affrontement entre êtres

humains Le premier, désormais assez habituel dans cette télévision de la post-communication, consiste à montrer les coulisses : non seulement le studio, qui subit « un ultime réglage et

nettoyage », mais surtout les participants. « Copé a promis d’être agressif », nous dit-on ; un soutien de Nicolas Sarkozy ne lâche que cette phrase lapidaire : « on a travaillé », Bruno Le

Maire qui est passé « par une autre entrée » « a préparé une simulation »… Tout est fait pour psychologiser l’événement et pour le considérer non plus comme un simple exercice de «

clarification », mais comme un affrontement entre êtres humains. Interrogé en direct du plateau où le débat va se dérouler dans quelques minutes, le journaliste confirme que son enjeu se

place bien à ce niveau : « On saura si certains ont su garder leur calme », dit-il finement après nous avoir confié que Nicolas Sarkozy avait croisé Jean-François Copé. David Pujadas parlait

en 2011 de « règles du jeu », TF1 va plus loin. Parmi tous les jeux possibles, le débat doit se rattacher à la catégorie de l’_agôn_, celle du combat. Impression renforcée, bien sûr, par le

fait que le plateau a été monté salle Wagram, haut lieu des matches de boxe. Les candidats, qu’ils le veuillent ou non, ont pris place sur un ring. À présent, la présentation de la soirée

emprunte ouvertement à la façon dont on annonce à la télévision les matches qui vont opposer des finalistes. Le but de cette exploration des coulisses est de fabriquer une « tension

narrative », une attente de ce qu’il peut advenir. Aussi précise-t-on pour finir que ce « débat est aussi attendu que redouté ». Derrière cet effort pour augmenter l’aspect agonistique

virtuellement présent dans tout débat, il y a une crainte, celle-là même qui avait conduit les grandes chaînes à refuser de retransmettre le débat en 2006, celle que le public, qui est censé

détester la politique, fuie cette programmation de la soirée. C’est à lui que s’adresse directement la dernière contextualisation : un micro-trottoir recueille la parole de Français qui

n’ont plus confiance dans la politique. C’est ceux-là que les candidats et la chaîne, par son dispositif, devront retenir. Autant dire que la règle édictée en 2006 – ne pas apostropher ses

adversaires – est complètement oubliée. Dans une interview diffusée dans le même JT, le réalisateur confie qu’il montrera les désaccords exprimés par des signes visuels comme des hochements

de tête. Et Nathalie Saint-Cricq, directrice du service politique de France 2 – aux commandes du dernier débat (le 17 novembre, sur France 2) – confie qu’elle sera très attentive à ces

manifestations d’ironie, de mauvaise humeur ou d’agacement et qu’elle tiendra compte de ces indices pour opposer les candidats dans le but, ajoute-t-elle de « tout faire pour que cela soit

vivant ». Reste le débat lui-même, le 13 octobre 2016. La présentation de Gilles Bouleau achève le processus de sémantisation de cette primaire en la teintant une nouvelle fois d’une

connotation ludique : « Ils sont sept… l’un ou l’une d’entre eux sera le candidat de son camp pour l’élection présidentielle. » Dans cette rhétorique, ne reconnaît-on pas l’enjeu de

_Koh-Lanta_, qui est formulé de la façon suivante par son animateur : « Au départ ils sont vingt mais, à la fin, il n'en restera qu'un » ? De _Koh-Lanta_ ou de la plupart des

programmes de la télé-réalité, où il s’agit d’être le dernier à partir ou d’être la personne choisie (par un « bachelor » ou l’équivalent). Si cet énoncé évoque immanquablement une

télé-réalité d’aventure, la musique de générique renforce encore ce rapprochement. Le compositeur définit lui-même cette musique _« special event »_ de la façon suivante : _« Orchestral big

beat. __Epic and Powerful. Orchestra, Choir, synt, classical percussions and rhythm _» 3. Ce n’est plus, comme dans _Des paroles et des actes_ une mélodie empruntée à une publicité de jean

participant à la marque de l’émission politique, c’est une musique « _epic and powerful_ », comme n’importe quel auditeur peut le sentir, qui suggère que ce combat des chefs – un président

de la République et deux Premiers ministres, nous précise-t-on – relève bien de l’épopée. Cette sémantisation du débat a-t-elle été pour un peu ou pour beaucoup dans son succès ? En tout

cas, TF1 a battu tous les records d’audience avec 5,63 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic d’audience à 6,5 millions, ce qui a représenté 26,3 % de part d’audience. D’abord

simples débats, dont les grandes chaînes redoutaient qu’ils éloignent les téléspectateurs de leur antenne, les soirées consacrées aux primaires sont devenues peu à peu un genre à part

entière qui n’a plus besoin de la légitimation d’une collection (comme _Des paroles et des actes_). Mais, comme on la vu, cette sémantisation et cette progressive autonomie générique ne se

sont pas faites sans modifications profondes : d’abord simple oral destiné à clarifier les positions et les projets des candidats, le débat a peu à peu glissé vers le monde ludique, qu’il

s’agisse d’amplifier leur dimension agonistique ou de construire un enjeu proche de celui de la télé-réalité. Pour accentuer ce glissement, le réalisateur avait prévenu qu’il ne se priverait

pas de « plans de coupe » ou, plutôt, de _« reaction cuts »_ pour montrer comment chacun réagissait aux propos de ses adversaires. Cela a eu pour effet d’entraîner une extériorisation

continuelle des sentiments, sincères ou non, de tous les candidats, voyant dans ces sorties émotionnelles un moyen d’attirer la caméra sur eux. Si l’interdiction de s’apostropher était la

règle pour le premier débat de 2006, le dernier débat de 2016 pour la droite devait favoriser l’interpellation par les candidats de l’un de leurs adversaires (et non plus être une simple

possibilité pour les candidats, comme en 2011). La réaction assez violente de François Fillon, qui refusa de passer à la trappe des sujets importants pour se soumettre à la logique du «

spectacle » voulue par la chaîne, montre les limites du processus de ludification qui a fait passer les soirées consacrées aux primaires du débat sévère à cette forme d’_agôn_ bien

particulière qu’on appelle la _joute verbale. _Néanmoins, il ne faut pas s’étonner de ce glissement : tout objet culturel, comme l’a montré Hannah Arendt dans _La Crise de la culture_, suit

une pente inexorable qui le transforme en divertissement. -- Crédits : Ina. Illustration : Martin Vidberg _Primaire citoyenne, le débat du second tour sur France 2 - Des paroles et des

actes._ France Télévisions _La primaire : le débat - Capture d'écran de la bande annon_c_e. _Avec l'aimable autorisation de Tf1 (1) Voir François JOST, Comprendre la télévision et

ses programmes, Armand Colin, 2009 (2e édition). (2) Roger CAILLOIS, Les Jeux et les hommes, Gallimard, 1958, repris en Folio, 1967. (3) Le compositeur est David Ohana, Kaptain Music. *

1Voir François JOST, Comprendre la télévision et ses programmes, Armand Colin, 2009 (2e édition). * 2Roger CAILLOIS, Les Jeux et les hommes, Gallimard, 1958, repris en Folio, 1967. * 3Le

compositeur est David Ohana, Kaptain Music. MÉDIAS ET ÉLECTIONS, PIÈGE À COMM’ - ÉPISODE 7/10 Retour sur Mots croisés et Des paroles et des actes, deux émissions politiques pionnières dans

l’utilisation des réseaux sociaux pour interagir avec leur public. Analyse de cas, avant l’élection présidentielle de 2017. MÉDIAS ET ÉLECTIONS, PIÈGE À COMM’ - ÉPISODE 6/10 Depuis la

création de YouTube et Dailymotion en 2005, la vidéo sur Internet s’est inscrite dans la culture médiatique. De nouveaux acteurs renouvellent la communication politique en proposant des

formats proches des citoyens. Une approche alternative qui suscite l’intérêt des politiques.