- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

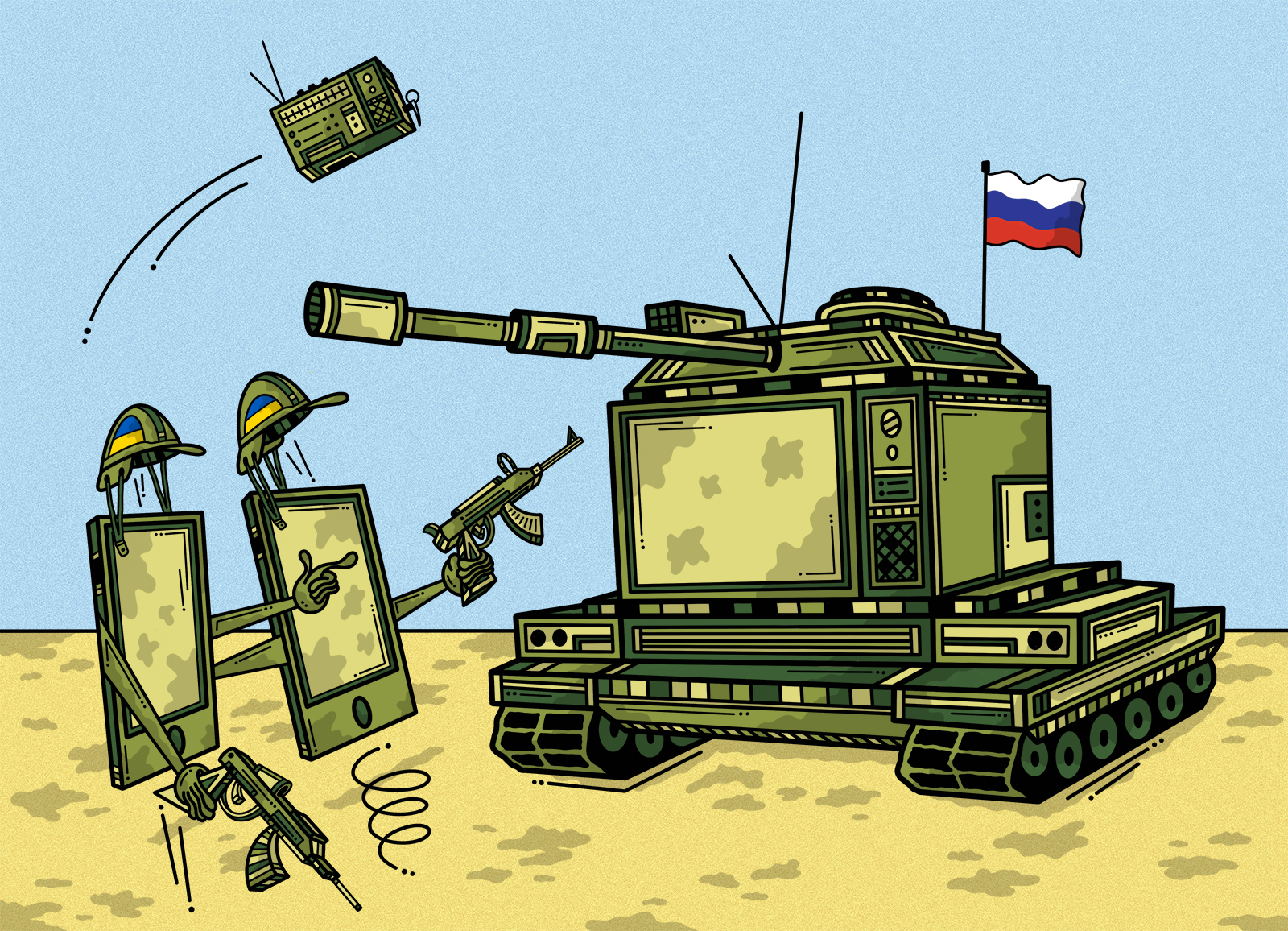

© Crédits photo : Pomka Six ENTRETIEN AVEC MAUD QUESSARD Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se déroule aussi sur le terrain de l’information. Décryptage des enjeux avec la chercheuse

Maud Quessard, spécialiste des guerres informationnelles. propos recueillis par Xavier Eutrope Publié le 16 mars 2022 Maud Quessard est maîtresse de conférences en civilisation

nord-américaine et directrice du domaine « Espace euratlantique » à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Elle a codirigé, avec Céline Marangé, _Les Guerres de

l’information à l’ère numérique_ (PUF, 2021). _AVEZ-VOUS ÉTÉ MARQUÉE, S’AGISSANT DU VERSANT INFORMATIONNEL DE LA GUERRE ENTRE LA RUSSIE ET L’UKRAINE, PAR DES ÉVÉNEMENTS EN PARTICULIER ? _

MAUD QUESSARD : Les relais russes de cette invasion ne sont pas uniquement les médias d'État ou les partisans du Kremlin dans des États limitrophes, ils se trouvent aussi dans le « camp

adverse ». Il existe un camp prorusse très marqué aux États-Unis, avec des médias puissants comme Fox News qui relaient des narrations alternatives venues de Russie ou en créent d’autres.

C'est frappant. Auparavant, chacun était bien rangé dans son camp : les médias d'État soviétiques ne trouvaient pas de relais dans des médias étrangers. Aujourd’hui, les barrières

nationales sont absentes. La stratégie de la Russie pour l’Ukraine se construit depuis quelque temps déjà, nous aurions pu voir venir ce qui allait arriver. Nous sommes face à une guerre

informationnelle hybride, parce que des canaux asymétriques sont utilisés : les médias d'État traditionnels comme Russia Today passent par d'autres relais (réseaux sociaux, boucles

Telegram…) qui ne sont pas sous bannière de tel ou tel État pour diffuser leurs messages. On observe la même chose du côté ukrainien. L’ensemble des réseaux et médias sociaux sont

concernés, tout comme les applications de messagerie, afin de toucher toutes les couches de la population. Côté occidental, Radio Liberty et Radio Free Europe, des médias créés par les

États-Unis pendant la guerre froide pour parler aux populations du bloc de l’Est, reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène. Elles servent à la contre-propagande européenne, et leurs

contenus sont repris par des chaînes comme CNN. Par ailleurs, l’Otan fait très attention à la construction du narratif de son camp. En revanche, le fait que l'on s'appuie de part

et d’autre sur une forme de politique et de communication-spectacle, empruntant parfois à des éléments presque fictionnels ou cinématographiques, n'est pas surprenant. Lorsque Vladimir

Poutine annonce le dimanche 27 février à la télévision, face à ses généraux, mettre en alerte la force de dissuasion de l’armée russe, la mise en scène est destinée aux populations et aux

médias étrangers, qui sont affolés : on se rappelle alors que la Russie est une puissance nucléaire. Et dans la même après-midi, la Russie négocie à la frontière entre l’Ukraine et la

Biélorussie. Le message est totalement brouillé, l’adversaire est déstabilisé, la crainte s’installe. Du côté du camp occidental, la mise en avant de la série où Volodymyr Zelensky incarne

le président de l’Ukraine [_Serviteur du peuple_, NDLR] par des chaînes publiques comme Channel 4 ou Arte peut être vue comme une façon d’attirer la sympathie de la population, par

l’émotion. _QUELS SONT, CONCRÈTEMENT, LES OBJECTIFS DE LA GUERRE INFORMATIONNELLE ? _ Quels que soient les outils utilisés, l’important dans une guerre informationnelle est d'avoir la

main sur les opinions publiques. Elles sont une force de frappe importante qui s'exprime lors d'échéances électorales. Je ne parle pas uniquement de la situation française : il y a

des élections à venir dans plusieurs États européens, ce printemps et à l'automne prochain [Pays-Bas, Hongrie, Slovénie, Suède, Lettonie... NDLR] mais aussi aux États-Unis. Les

élections de mi-mandat, les _midterms_, approchant, l'opinion publique américaine est également une cible de cette guerre informationnelle. Aux États-Unis, c'est le Congrès, soit

la chambre des représentants et le Sénat réunis, qui vote l'entrée en guerre. C’est donc l’accroissement d’un soutien militaire, ou plus s'il y avait une escalade du conflit, qui

est en jeu. Le changement s’observe dans les moyens engagés pour essayer de faire basculer les opinions publiques dans un sens ou dans l'autre. Nous en sommes aujourd'hui à l’étape

de l'indignation à propos de l'invasion et de ce déni de souveraineté. Il sera intéressant d’observer l’évolution des opinions publiques si le conflit conduit un État à mobiliser

son armée pour intervenir. Peut-être que nous verrons un virage s'opérer à ce moment-là. Les politiques le savent : il y a une bascule dans l’opinion lorsque votre pays commence à

enregistrer des pertes humaines. C'est bien pour ça que les coups des Occidentaux sont retenus, et c'est là aussi que l'hybridation du conflit peut avoir tout son intérêt. _LA

RUSSIE ESSAIE-T-ELLE DE CONVAINCRE LES UKRAINIENS DE LA VALIDITÉ DE SES MOTIFS D'INTERVENTIONS ? _ La Russie ne fait rien pour acquérir la population ukrainienne à sa cause. Dans la

guerre informationnelle, il y a l'annonce des intentions et puis il y a l'épreuve des faits. Ils n'en sont plus vraiment au stade de subvertir la population ukrainienne,

puisque l'action militaire est bien entamée maintenant, et l'épreuve des faits pour les Ukrainiens est suffisamment marquante. Il n’y a pas besoin de se poser la question de la

guerre des images et des mots qui circulent, puisqu'ils sont confrontés directement au conflit. Ce n'est pas le cas des populations occidentales ou asiatiques qui voient tout ça

depuis la télévision ou leur téléphone. Eux peuvent crier au montage, à la mise en scène, etc. Aujourd’hui, c'est plutôt vers la population russe que l'action de propagande russe

est orientée. Il est vital d'avoir le soutien de la population, ce qui n'est pas une mince affaire, même si elle est muselée par un État autoritaire. Les forces russes procèdent

depuis quelque temps à un ciblage ethnique de leur narratif. Elles essaient de parler spécifiquement aux populations avec lesquelles elles pourraient avoir une proximité. Le phénomène

n'est pas propre à l'Ukraine : il y a des populations russophones dans les pays frontaliers de la Russie, notamment en Estonie, où elles représentent 30 % des citoyens et sont

historiquement l'objet d'une certaine xénophobie. C'est un élément très exploité par la Russie, même si en Estonie comme en Ukraine, vous avez des gens avec la double culture

qui sont très attachés au pays où ils vivent. _OBSERVEZ-VOUS, DANS LE CADRE DE CE CONFLIT, UN CHANGEMENT D'ATTITUDE DE LA PART DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES PAR RAPPORT AUX ACTIVITÉS SUR

LEURS SERVICES ?_ Toutes les plateformes n'ont pas la même politique. Modérer du contenu jugé comme étant de la propagande au service d'un régime autoritaire ou néfaste est une

question complexe. Ce serait adopter une ligne éditoriale avec un biais beaucoup plus politisé. C’est le cas de Google qui, pour rendre compte légitimement à ses utilisateurs, essaie de

pousser dans cette direction pour apparaître comme un garant de la démocratie, en Europe ou dans certains pays d'Asie. C’est aussi le cas de Twitter, qui adopte depuis plusieurs années

une position particulière, notamment avec le départ de Donald Trump de la plateforme. Ce n'est pas le cas d'autres plateformes qui ont moins avancé sur ce type de discussion. Je ne

sais pas encore si toutes les plateformes seront assez mûres pour assumer un changement de « doctrine » dans le cadre du conflit en cours. Il faudra observer très finement ce qui se passe

pour voir ce qu’il en est. _QUID DES SANCTIONS CONTRE RT (EX-RUSSIA TODAY) ET SPUTNIK, DANS L'UE ET AILLEURS ? SONT-ELLES SURPRENANTES ET MARQUENT-ELLES UN TOURNANT ? _ La suspension de

RT et Sputnik n’est pas surprenante. RT est dans le collimateur de l'Union européenne depuis un certain nombre d'années maintenant. 2017 a laissé des traces. La reprise des

contenus de RT sur les plateformes inquiète les responsables de l'Union européenne, qui ont été assez clairs sur ces questions. La nouveauté, c'est que RT soit vraiment considéré

comme un média d'État ou un média de propagande hostile. On s'oppose à l’un des médias de l'adversaire, dans un conflit dans lequel on n'est pas engagé militairement. Qui

plus est, ce média est une arme de l'adversaire suffisamment redoutable pour être coupée. Cette interruption a été présentée comme un élément faisant partie des sanctions

économiques... ce qui est assez habile. Si je tape « évolution de la situation en Ukraine » sur une plateforme, quels résultats vont m'être montrés ? Comment est fait le référencement ?

Le site ou le compte de RT seront-ils en haut de la liste ? Le site est-il considéré comme une source fiable et sur quels critères ? Il y a une réflexion à mener, pour les acteurs publics

et privés, sur la question du référencement et de la fiabilité du contenu partagé. _DU POINT DE VUE INFORMATIONNEL, QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-VOUS ENTRE L’INVASION DE L’UKRAINE ET

L’INTERVENTION EN SYRIE, LA DERNIÈRE OPÉRATION MILITAIRE EN DATE DE L’ARMÉE RUSSE ?_ Le conflit en cours est surmédiatisé. Les actions russes en Syrie étaient extrêmement brutales, avec

beaucoup moins de relais médiatiques. Et pourtant, l'épreuve des faits était particulièrement choquante, et la guerre informationnelle avait cours. La Russie la pratique depuis plus

d'un siècle, avec des outils divers : de la propagande traditionnelle, des mises en scène qui peuvent emprunter à la fiction, de la guerre hybride avec la possibilité de pousser des

contenus. Il n’y a pas eu en Syrie de stratégie et de construction d’un narratif ciblé comme on peut le voir en Ukraine.