- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

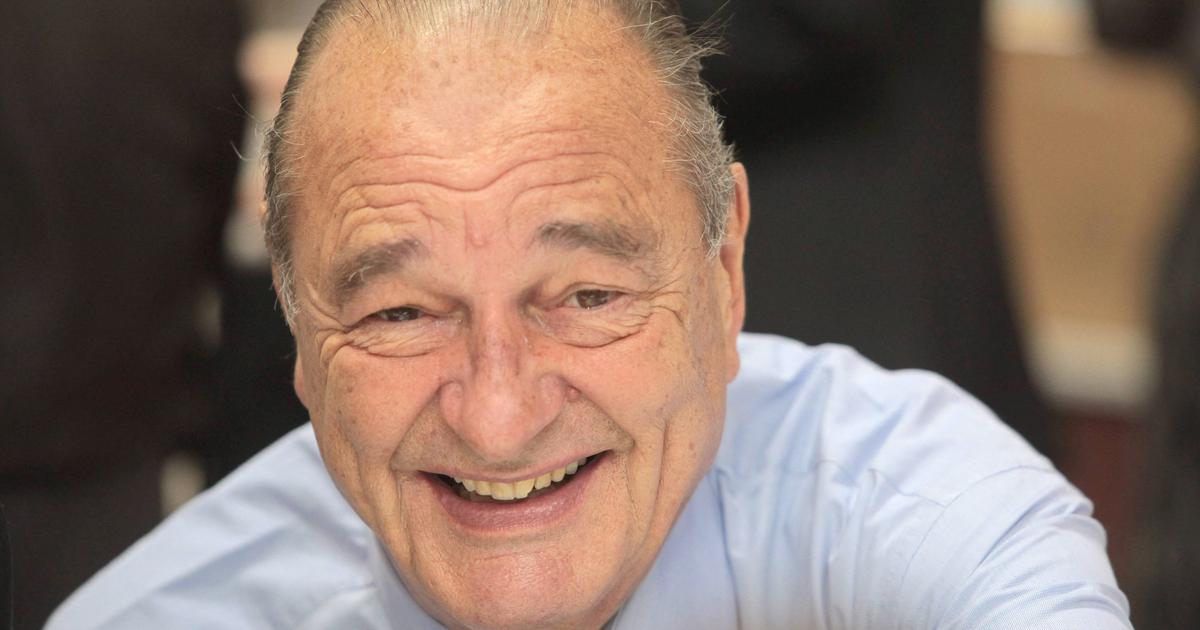

L'échevin de Gelles, Jean Flandin, visite une dame âgée afin de lui apporter un journal et du pain frais, le 28 mars pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19 en France. ©

Crédits photo : Thierry Zoccolan / AFP. La crise du coronavirus constitue à la fois un sujet hautement anxiogène et une actualité largement couverte par tous les médias. Parmi l’immense

majorité de publications journalistiques traditionnelles, certaines choisissent le journalisme de solutions afin de proposer un traitement de l’information constructif. Pauline Amiel Publié

le 09 avril 2020 Les chiffres de la couverture médiatique de l’épidémie de Covid-19 donnent le tournis : 378 heures d’informations diffusées sur les chaînes d’info de l’Hexagone lors de la

première semaine de confinement, 401 heures la semaine suivante – chiffres inédits relevés par l’INA ; 19 000 articles consacrés au sujet chaque jour dans les médias français. Jamais un

sujet n’aura été autant traité par les journalistes, d'après une étude de Tagaday relayée par _Le Journal du dimanche_. Pourtant, alors que le confinement entraîne une surconsultation

des actualités par les Français, cette « infobésité » en temps de crise risque d’avoir des effets psychologiques négatifs sur le public. Si bien que l’OMS conseille de ne pas consulter trop

les informations en ce moment ! À l’heure où la déprime guette les accros à l’info, certains médias font le pari du journalisme de solutions pour aborder un sujet qui paraît, de prime abord,

peu convenir à l’exercice. Pourtant, le « _sojo_ » (_solutions journalism_) rend ses lecteurs plus positifs, selon la dernière étude publiée sur le sujet par le centre pour l’engagement

dans les médias. Créé pour lutter contre la défiance envers les médias et proposer un traitement de l’actualité plus équilibré — et donc moins négatif —, le journalisme de solutions prend

tout son sens pendant la pandémie actuelle. En essayant de répondre à la question « et maintenant, que fait-on ? », il permet aux lecteurs de se projeter et aux journalistes de créer du lien

avec leurs publics. Proposer un traitement rigoureux des réponses à apporter aux problèmes de société favorise l’engagement des lecteurs dans la résolution des problèmes. Un des principes

du « _sojo_ » invite à s’inspirer de ce qui a fonctionné ailleurs pour résoudre un problème. Même si cette technique se retrouve dans tous les genres du journalisme, ses promoteurs la

développent particulièrement. C’est ce que font les médias français dans le cas du Covid-19. Ainsi, la Corée du Sud revient fréquemment comme un modèle dans la gestion de la crise

pandémique. Sa politique de dépistage massif, de criblage et de responsabilité collective est décortiquée sur France Culture ou encore sur le site du quotidien régional _Ouest-France_, même

si les questions des libertés individuelles ne sont pas oubliées par les journalistes. Dans la même veine, et après Taïwan, l’Allemagne est passée au crible par les journalistes français en

quête de solutions. Pratiquant des dépistages massifs, le pays est cité en exemple par de nombreux médias, dont _Courrier International_. _L’Obs_ s’est quant à lui focalisé sur le Vietnam,

pays d’Asie du Sud-Est félicité par l’OMS pour sa gestion « _low-cost_ » de la crise mais efficace. _Le Monde_ a de son côté choisi d’expliquer l’approche de la Suède, où « ce ne sont pas

les ministres qui décident, mais les experts », ce qui explique pour partie les choix différents qui y ont été faits pour lutter contre la pandémie. Enfin, France Inter s’est penché sur le «

mystère portugais », pays relativement épargné. Pour une perspective autre que sanitaire, il faut se tourner vers Carenews qui s’intéresse en plusieurs articles à la mobilisation des

entreprises et des philanthropes contre le Covid-19. Le média des acteurs de l’engagement rappelle que 1,3 milliard de dollars de dons ont déjà été promis dans le monde pour lutter contre la

pandémie et propose un panorama des entreprises et philanthropes les plus généreux en Chine, en Corée du Sud, en Italie, aux États-Unis, etc. Sans parler de journalisme de solutions, mais

d’informations à impacts positifs sur le moral des lecteurs, certains médias choisissent de présenter des conséquences inattendues et positives de cette crise. Le _New York Times_ se réjouit

de la réapparition du « laitier » sur les routes des campagnes anglaises confinées. Politico, en Belgique, montre comment la pandémie permet un retour à la consommation locale en Europe. Le

Huffpost rappelle, lui, dans une « _feel good story_ » que certains patients particulièrement vulnérables, comme cette Italienne de 95 ans, se remettent aussi du virus. C’est bien en cette

période unique qu’il faut favoriser cette approche pour aider les médias à se renouveler : les réponses à la crise, dans toute leur diversité, se multiplient dans le monde. Il faut donc

aussi proposer du « journalisme à deux yeux » selon la formule du Constructive Institute, un œil porté sur les informations négatives, l’autre sur les positives. Médiacités a ainsi

bouleversé sa ligne éditoriale pour analyser la crise actuelle et propose notamment du « sojo » à ses lecteurs. Capture d'écran d'un édito de Médiacités dans lequel le rédacteur en

chef explique la ligne adoptée par le média pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19 Dans _La France bouge_, son émission quotidienne sur Europe 1, Raphaëlle Duchemin met un

point d’honneur à traiter cette crise en proposant des solutions. Tous les sujets sont évoqués mais en montrant les réussites et l’engagement des Français pour surmonter la crise : les

entreprises qui se mobilisent contre la pénurie de masques, les solutions pour faire face aux violences domestiques qui se multiplient, les astuces pour faire ses courses en prenant le mois

de risques possible... Sans connaître le fonctionnement du « _sojo_ », il peut paraître difficile de s’y mettre, surtout en période de confinement. Comment distiller quelques solutions dans

sa proposition éditoriale ? Alors qu’il est parfois difficile de varier les angles sur un sujet déjà très couvert, Nina Fasciaux, ambassadrice européenne du SJN, liste 24 questions à se

poser en conférence de rédaction pour guider une couverture « solutions » de la crise. Le Solutions Journalism Network propose, lui aussi, des ressources essentielles. L'organisme

invite les « rédactions du monde entier à mettre leurs articles sur les solutions à la disposition de tous pour les republier gratuitement, en tant que service public ». La version

européenne de ce _crowdsourcing_ des articles de solutions est aussi actualisée quotidiennement. Il suffit de jeter un coup d’œil aux articles recensés pour s’apercevoir que les initiatives,

les bonnes pratiques et les exemples réussis ne manquent pas, même si, parfois, le grand écart entre solutions et traitement de la crise du Covid-19 semble impossible. The Conversation

France, qui couvre largement le sujet, varie ainsi les perspectives et explique par exemple comment la créativité peut aider à surmonter la crise. En ce moment dans les médias, plusieurs

newsletters permettent de s’informer sur la pandémie de façon plus constructive. Celle du collectif Antidotes, un groupement de journalistes spécialisées dans le « _sojo_ », propose « une

bonne dose d’espoir », une fois par mois. Elles publient également un fil à dérouler tous les vendredis sur Twitter et Facebook avec les meilleures publications de la semaine. À noter aussi,

So Good, le média imaginé par So Presse et Ulule, choisit de mettre en avant chaque semaine, dans une newsletter, « des personnes ou des collectifs qui prennent des initiatives ou tentent

des choses pour lutter contre le Coronavirus et limiter son impact sur notre société ». Le Solutions Journalism Network propose lui-aussi une newsletter qui recense les meilleures

productions constructives, en anglais. Enfin, _Usbek & Rica_, « le média qui explore demain » a lui aussi lancé une newsletter dédiée aux solutions face à l’épidémie de Covid-19 : «

Seuls ensemble ». Une des rubriques les plus investies par le journalisme de solutions est celle du développement durable et de l’écologie. Et justement, s’il y a bien une conséquence

positive à la crise actuelle, c’est le mieux être de la planète grâce à la diminution de l’activité économique mondiale. Les médias ne passent pas à côté de cette occasion de proposer des

informations constructives. Le phénomène avait commencé en janvier et février, avec les images satellites de la diminution de la pollution atmosphérique en Chine puis en Italie qui «

illustrent à quel point les activités humaines ont un impact sur la qualité de l'air que nous respirons », selon Carole Deniel, pour The Conversation France. Depuis quelques jours,

l’agence spatiale européenne a également révélé des images de la chute de la pollution au dioxyde de carbone en Europe, reprises notamment par l’hebdomadaire _Le Point_. Même si le

confinement ne peut pas être abordé comme une solution au dérèglement climatique, percevoir ses impacts écologiques encourage à mener des réflexions sur le long terme. C’est ce que proposent

les journalistes de Médiacités qui vérifient l’impact du confinement sur l’air à Toulouse et à Nantes. Les chants des oiseaux qui reprennent leurs droits dans les grandes villes à l’arrêt

font aussi partie des informations constructives publiées par les médias français récemment. France Inter va plus loin en relayant l’appel de la Ligue de protection des oiseaux qui lance un

défi aux Français pour compter les espèces depuis sa fenêtre. CRÉER DU LIEN AVEC SES AUDIENCES ET SE PROJETER « Prendre soin de soi. » C’est devenu le leitmotiv du confinement, mais aussi

l’angle du magazine de _La Croix _daté du 27 mars, qui a fait du journalisme de solutions une de ses sources d’inspiration. La presse locale, déjà habituée à proposer plus ou moins

régulièrement du journalisme de solutions dans ses colonnes, renforce son lien avec ses lecteurs en insistant sur les solidarités locales. Entre autres, Nice-_Matin_ a ainsi lancé une

application, CoronAIDES, pour créer un réseau d’entraides sur son territoire. _Ouest-France_ aussi se veut être le relais entre les solidarités locales en s’associant à AlloVoisins. _Les

Autres Possibles_, média local en Loire-Atlantique, décrit comment une aide psychologique pour les plus démunis s’est mise en place. De nombreuses initiatives sont ainsi relayées par les

médias locaux et vont dans le sens du journalisme de solutions, qui veut engager ses publics dans le changement. Insuffisamment associé au traitement de l’actualité immédiate, le journalisme

de solutions permet pourtant d’apporter une approche complémentaire de l’information — même si celle-ci est dramatique —, comme l’explique Keren Landman, journaliste santé et

épidémiologiste. Le dernier aspect de ce concept professionnel est la dimension prospective. Pour la journaliste danoise Cathrine Gyldensted, une des pionnières du journalisme constructif,

il faut ajouter « _what now ?_ » aux traditionnels 5 W (_Why ? What ? When ? Who ? Where ? _—les cinq questions essentielles que se pose tout journaliste en rédigeant un article). C’est une

des grandes questions du moment, remise au goût du jour par l’improbable tour que ce virus a fait prendre au monde. Et après ? Que va-t-il se passer ? Les chroniques, interviews et débats

ouvrent les perspectives les plus larges, qu’ils portent sur les solutions pour « réparer » le système dans lequel nous vivons ou non. _Kaizen_, le magazine « explorateur de solutions

écologiques et sociales » propose des interviews et des chroniques pour penser le monde d’après. _Usbek & Rica_ propose, entre autres, de se mobiliser autant sur le climat que contre le

Covid-19, ou encore de repenser la question du revenu universel à l’aune de la crise actuelle. Le traitement « solutions » de l’actualité Covid-19 reste infime par rapport au nombre de

publications quotidiennes sur ce sujet. Les quelques cas recensés ici sont, la plupart du temps, publiés par des médias qui proposent déjà régulièrement du « _sojo_ » à leur public. Si

quelques médias s’essayent à un traitement « _sojo_ » ponctuel, ce sont d’abord les médias initiés qui continuent de développer la méthode. Ce tour d’horizon, non exhaustif, permet tout de

même de se rendre compte que ses principes infusent petit à petit dans les pratiques des journalistes : les exemples de France Inter ou Europe 1 montrent que quelques grands médias s’y

mettent, que ce soit les focus portés sur les perspectives, sur des propositions constructives pour l’environnement ou encore des solutions pratiques. Et comme la crise actuelle risque de

durer encore plusieurs semaines et d’avoir des conséquences durables, il faut souhaiter que le mouvement du journalisme de solutions s’amplifie pour permettre au public de garder la tête

froide.