- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

© Illustrations : Charlotte Magic Mo Recourir aux services d’un fixeur en France, est-ce un aveu de faiblesse pour les journalistes ? Ou une façon d’institutionnaliser des pratiques

anciennes ? En tout cas, il y a de la gêne. Mathieu Deslandes Publié le 21 novembre 2022 C’est un reporter de _Libération_ qui, le premier, lui a ouvert les yeux : _« Ce que tu fais, ça

porte un nom, c’est fixeur. »_ Jusque là, le jeune homme n’avait pas mis de mot sur cette activité. Lorsque des journalistes débarquaient dans sa ville de banlieue, et qu’ils cherchaient

quelqu’un pour les y guider, le quartier était unanime : il fallait s’en remettre au jeune homme. On prétendait qu’il connaissait tout le monde. Souvent, les journalistes n'avaient même

pas besoin de prendre rendez-vous. Le jeune homme était toujours là où il se passait quelque chose. Il partageait volontiers les infos et les vidéos que des témoins s'empressaient de

lui transmettre. Il savait dans quelle cage d'escalier s'aventurer, dans quel kebab s'attabler pour rencontrer des habitants qui accepteraient de répondre à des questions. Il

assumait son talent : _« Les journalistes, je sais les mettre à l'aise. »_ Et quand des stars du reportage montaient dans sa Mini, il était sacrément fier. Il les conduisait, leur

présentait du monde. Il les regardait travailler, aussi. Les journalistes le trouvaient serviable, doux, éminemment sympathique. Et puis, il parlait bien. Fixeur ? Le jeune homme voyait

vaguement ce que c'était : des interprètes débrouillards qui assistent les journalistes dans leur travail quand ils partent en reportage à l'étranger. Lui aidait des journalistes

français en France, c'était plus étonnant. Étonnant, et pas toujours assumé : plusieurs protagonistes de cette histoire ont exigé l'anonymat. Problème : le fait de publier les noms

de ceux qui n'ont pas la même pudeur livrerait des indices permettant d'identifier les premiers. Personne ici ne sera donc nommé. FLOU Longtemps, les professionnels des médias qui

côtoyaient le jeune homme se sont accommodés de son statut flou. Certains d'entre eux le voyaient comme l'un de ces innombrables_ « grands frères »_ que l'on croise en

banlieue. D'autres se souviennent de lui comme d'un _« blogueur »_, d'un _« bon connaisseur du terrain »,_ d'un _« ambassadeur de son territoire »_. Mais dans le

voisinage, on l'appelait _« le journaliste »_. Il était encore gamin quand ce surnom s'est imposé. En matière de résultats sportifs, il était aussi fiable que Wikipedia. En 2009,

il est devenu correspondant local de presse. Il a espéré une embauche. C'est aussi pour cela qu'il était toujours prêt à aider les journalistes : il se disait qu'un jour ou

l'autre, on lui renverrait l'ascenseur. En attendant, le jeune homme a créé un site consacré à l'actualité locale. Ses prévisions de trafic des trains de banlieue les jours de

grève lui ont assuré la reconnaissance et la fidélité de milliers de lecteurs. De nouveaux reporters ont repéré le jeune homme par ce biais : quand on tapait le nom de sa ville dans un

moteur de recherche, on tombait forcément sur son site. Sa lecture, toutefois, pouvait les désarçonner. Y étaient relayés, sans distance, quantité de communiqués. Et tandis que les

collectivités locales trustaient les bannières publicitaires, la rubrique politique était saturée de brèves à la gloire du maire. Assurément, le jeune homme était très bien informé. Mais

journaliste ? GARDIEN Ses méthodes de travail et sa déontologie, il les avait bricolées sur le tas. Lui-même éprouvait les limites de sa position : chaque fait divers impliquait

quelqu'un qu'il connaissait de près ou de loin. Il pensait aux familles et s'auto-censurait. Il disait : _« Je connais les mamans. »_ Plus sa connaissance de la vie locale

s'affinait, moins il pouvait écrire ce qu'il savait. Ses amis louaient sa neutralité. Notabilisé, il était devenu le gardien d'une certaine image que le quartier se faisait de

lui-même. Cette image comportait une part sulfureuse._ « Un journaliste n'entre pas comme il veut dans la cité »_, m'ont répété les amis du jeune homme lorsqu'il m'a, à

mon tour, fait visiter sa ville. Sa présence, assuraient-ils, était indispensable pour délier les langues, éviter les mauvaises rencontres, ne pas se faire confisquer son matériel. Les

reporters embarqués dans sa voiture n'en étaient pas tous convaincus. Certains jugeaient cette assertion un brin folklorique. D'autres, venus mener des enquêtes de voisinage à la

nuit tombée dans des moments de grande tension, estimaient qu'elle reflétait la réalité. CONTREPARTIES Au printemps 2017, le jeune homme a franchi un cap. Un reporter du _New York

Times_ désireux d'enquêter sur la _« radicalisation » _dans les banlieues françaises a fait appel à ses services. L'Américain a trouvé le jeune homme _« intelligent, énergique,

bien informé, bien connecté »_ et, cela lui semblait normal, il l'a rémunéré. Ce faisant, il l'a reconnu comme fixeur. Cette évidence que le journaliste de _Libération _pointait

depuis plusieurs mois : _« Ce que tu fais, ça porte un nom, c’est fixeur. »_ Était-ce parce qu'il était lui-même issu d'un parcours atypique ? Parce qu'il avait grandi dans

une banlieue comparable ? Ce journaliste-là se mettait facilement à la place du jeune homme. _« Quand tu viens d'un quartier, tu ne sais pas trop dire non aux gens de l'extérieur

avec un statut. Tu as toujours l'impression que c'est un honneur. Qu'on te rend service alors que c'est l'inverse. Arranger, ça fait partie de la culture

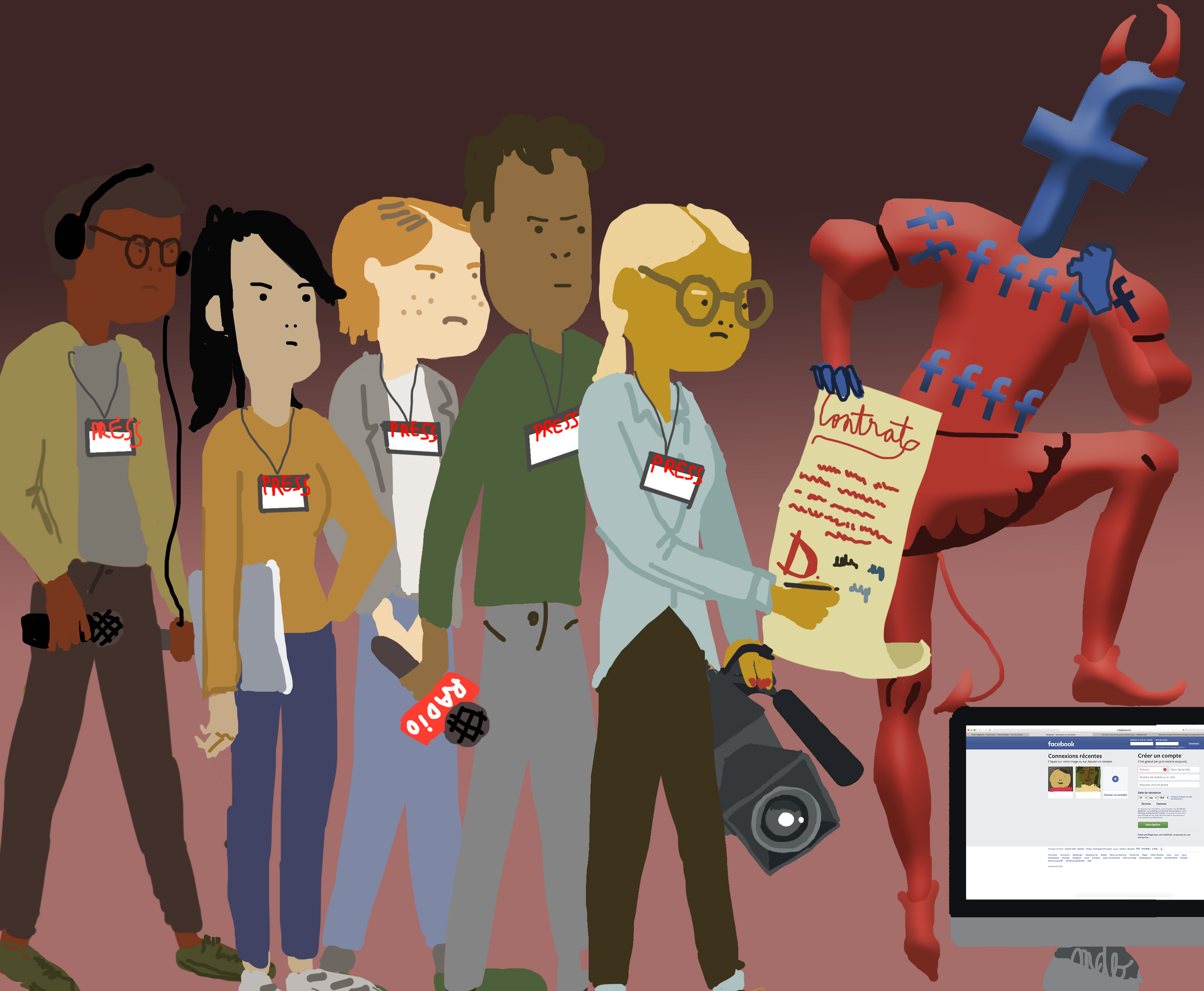

banlieusarde. Alors quand BFM ou l'AFP t'appelle, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu dis oui. » _ Dessin d'une serrure figurant le passage vers un monde fermé. _« UN

JOURNALISTE N'ENTRE PAS COMME IL VEUT DANS LA CITÉ »._ Dans un bar à chicha, le journaliste de _Libé _a insisté. Il a dit au jeune homme que son temps et sa connaissance du terrain

étaient précieux. Que les confrères pouvaient évidemment se débrouiller sans lui ; mais qu'ils récoltaient pour leurs reportages une matière bien plus riche quand il les assistait. Dès

lors, il ne pouvait pas passer sa vie à les aider sans contrepartie. En tout cas, d'autres contreparties que la légitimité — réelle — que lui procuraient dans le quartier ses passages

entre les tours en compagnie de représentants de médias nationaux ou internationaux. Il lui est arrivé de s'en vanter. De loin, ils semblaient sur un pied d'égalité. NUIT Les fois

suivantes, le jeune homme a osé. De nouvelles émeutes avaient éclaté, une journaliste du _Monde _l'a sollicité. Il a expliqué que c'était du travail. _« __Dans les pays en

guerre__, vous payez bien des fixeurs. Ici, c'est pareil. » _En principe, la presse française ne paye pas de fixeurs en France. Acheter une vidéo ou inviter une source à déjeuner, les

médias savent faire, c'est prévu dans les formulaires. Mais pas ça. La journaliste du _Monde_ était embêtée. Elle était au pied du mur, la nuit tombait, elle a cédé. Certains confrères

ont fait comme elle. D'autres ont expliqué que c'était impossible. À ceux-là, le jeune homme a demandé, au moins, de citer son nom ou son site, histoire de gagner en visibilité.

Une agencière l'a remercié en couvrant un événement caritatif qu'il avait organisé. Un journaliste du _Point_ lui a fait visiter sa rédaction. Mais personne ne lui a jamais proposé

de cosigner un article dont il avait facilité la réalisation. Ni de rédiger lui-même un papier sur un de ces événements dont il était le premier informé. Personne ne lui a proposé les mois

de stage qui, peut-être, auraient fait de lui un très bon journaliste. ENTORSE Les reporters français qui ont accepté de le payer ne conservent pas un excellent souvenir du jeune homme. Ils

l'ont trouvé égotique et dispersé, pas si efficace qu'espéré. Comme si l'argent avait décuplé leurs attentes et leurs exigences. Ils pensaient avoir monnayé son temps et sa

disponibilité mais tout en les conduisant, le jeune homme continuait à répondre aux appels, à renseigner d'autres journalistes, comme quand il était bénévole, et à alimenter son site.

Ils étaient déçus. Ils ont eu l'impression de se faire avoir. Par la suite, ils ne l'ont plus jamais sollicité. Ils se sont demandé pourquoi ils avaient cédé. _« Dans ces

quartiers, il faut sans doute plus de temps qu'ailleurs pour se faire accepter. Avoir recours à un fixeur, c'est admettre qu'on ne dispose pas de ce temps »_, regrette une

journaliste. Certains disent redouter une possible généralisation de cette pratique. _« C'est gênant, _pose un collègue._ Mais l'idée de faire bosser quelqu'un sans le payer

me gênait encore plus. »_ S'il avait l'aval de sa direction, ce reporter n'a pas ébruité cette entorse à la tradition une fois rentré au sein de sa rédaction. Il s'est

même empressé d'oublier cet épisode. _« Avant ton appel, _me dit-il,_ si on m'avait demandé s'il m'était arrivé de payer quelqu'un pour un sujet, j'aurais juré

que non. »_