- Select a language for the TTS:

- French Female

- French Male

- French Canadian Female

- French Canadian Male

- Language selected: (auto detect) - FR

Play all audios:

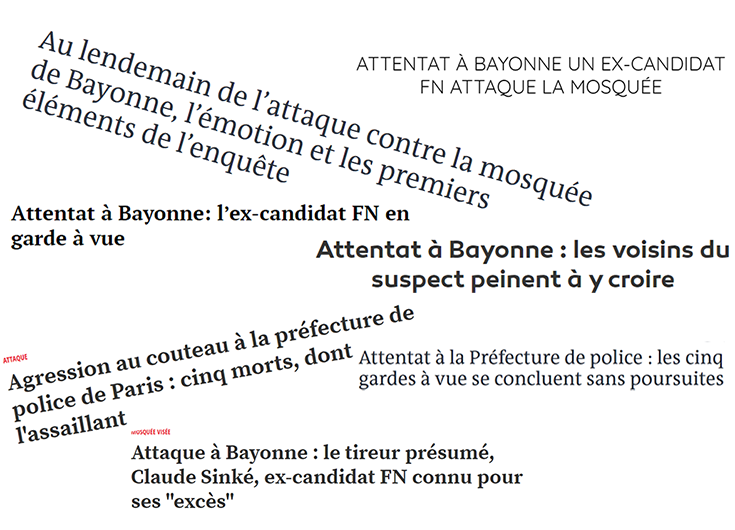

Montage de captures d'écrans montrant les titres d'articles de différents journaux pour illustrer le traitement médiatique des faits commis à Bayonne et à la préfecture de police

de Paris en octobre 2019 © Crédits photo : Le Monde / LCI / L'Express / Mediapart / Marianne / L'Humanité. Captures d'écran. Montage : Laszlo Perelstein / la revue des médias.

Les médias n’utilisent pas tous les mêmes critères pour qualifier un acte criminel. C'est ce qui explique qu'un même fait peut être décrit par certains comme un « attentat » quand

d'autres préfèrent parler d'« attaque ». C'est ce qui s'était passé, par exemple, après les faits commis devant la mosquée de Bayonne en octobre 2019. Justine Rodier

Publié le 21 novembre 2019 Le 28 octobre 2019, Claude Sinké, 84 ans, ex-candidat pour le Front national aux élections départementales de 2015, entreprend d’incendier la porte principale de

la mosquée de Bayonne et blesse d’une arme à feu deux personnes devant le lieu de culte. « Attentat » pour Mediapart, _Marianne_ et _L’Humanité_, cet évènement est qualifié « d’attaque » par

la majorité des médias dont TF1, _Le Monde_ ou France Inter. Sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux s’attirent les foudres de lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. « Les médias

parlent d’attaque mais excusez-moi, je qualifie cet acte d’attentat terroriste ! », s’agace ainsi une internaute sur Twitter au lendemain de l’acte criminel. > Les médias parle d’attaque

mais excusez moi je qualifie cet acte > d’attentat terroriste ! Ah Et oui évidemment quand il n’est > pas musulman il est juste « psychologiquement perturbé ». > Voilà où nous mène

l’apologie de la haine que prône les > médias français ! #AttentatBayonne pic.twitter.com/BRqVrMMDvp > — سنيا ✨ (@SLabricoot) October 29, 2019 Derrière ces critiques, une même

suspicion : les médias parleraient « d’attentat » lorsqu’un crime est perpétré par un individu se réclamant de l’islam ou supposément musulman, mais préfèreraient le mot « attaque » lorsque

des musulmans sont visés. Face à ces remarques, certains médias comme _L’Express_ ou _Le Parisien_ — tous deux ont opté pour le terme « attaque » — ont publié des articles pour justifier

leur choix. « Des lecteurs, comme des associations de défense des musulmans ou des associations antiracistes, nous ont directement adressés des critiques, nous reprochant deux poids deux

mesures », se souvient Frédéric Vézard, directeur adjoint de la rédaction du _Parisien-Aujourd’hui en France_. Quelques semaines plus tôt, après l’acte criminel commis à la préfecture de

police de Paris, d’aucuns s’étaient déjà interrogés quant à l’utilisation de ces termes. « Parler « d’attentat » revient à donner un sens collectif, national à l’évènement : ce n’est pas un

crime banal mais quelque chose qui nous touche tous », analyse l’historienne Jenny Raflik, professeure des universités en histoire contemporaine à Nantes. Le mot est lourd de sens et son

emploi relève bien d’un choix éditorial pour les médias. Quand il faut couvrir et qualifier un acte criminel dont on ignore encore le déroulé exact, le nombre de victime, le profil de

l’assaillant ou l’existence d’une revendication, tous les médias n’opèrent pas les mêmes choix. LA SAISINE DU PARQUET NATIONAL ANTITERRORISME, FACTEUR PRINCIPAL DE DÉNOMINATION Pour les

faits commis à la préfecture de police de Paris, les médias ont, dans leur grande majorité, traité le sujet de la même manière. En parlant « d’attaque », dans un premier temps, puis en

employant « attentat » après la saisine du Parquet national antiterroriste (PNAT) au lendemain des faits. Bien souvent, c’est sur cette saisine que se fondent les professionnels de

l’information pour qualifier ou non un acte criminel « d’attentat ». Pour _Le Parisien_, ce critère juridique est prédominant et fait basculer le choix de la rédaction, expose Frédéric

Vézard, énonçant la règle « simple » mise en place, appliquée aussi bien pour les événements survenus à la préfecture de police que pour ceux de la mosquée de Bayonne. « Il faut qu’il y ait

l’ouverture d’une procédure judiciaire liée au terrorisme. Nous nous abritons derrière l’expertise de la justice. Nous considérons que cette dernière dispose des informations ou critères

d’appréciation les plus justes au regard de la situation. » > « En la matière, il vaut mieux un excès de prudence » > > Julien Arnaud Si les faits commis à Bayonne n’ont

majoritairement pas été qualifiés « d’attentat », c’est parce que ce même critère a été adopté par la plupart des médias. Du côté de TF1 et LCI, la saisine du PNAT constitue aussi « le

critère principal de choix », selon les mots de Julien Arnaud, à l’antenne de LCI lors des faits commis à la préfecture de police et présentateur du 20 heures de TF1 le jour des évènements

survenus à la mosquée de Bayonne. « Rien n’a été formulé de façon claire en interne et il n’y a pas de procédure fixe, mais à partir du moment où le PNAT se saisit, nous savons que, du point

de vue de la justice, l’affaire est traitée comme un dossier terroriste et nous parlons « d’attentat », commente-t-il. Dans les deux cas, le journaliste avait ouvert le journal en parlant «

d’attaque » : « En la matière, il vaut mieux un excès de prudence », souffle-t-il. On notera néanmoins que si TF1 et LCI ont qualifié les faits « d’attaque » sur leur antenne, le terme «

attentat » a toutefois été employé en titre d'un article sur le site de LCI dans lequel figure un reportage vidéo où l'on parle bien d'une « attaque ». La saisine du PNAT

représente « une commodité, pas une règle absolue, nous nous réservons le droit de choisir pour chaque cas particulier », commente pour sa part Franck Johannès, directeur adjoint de la

rédaction du _Monde_, non sans rappeler que l’institution n’existe que depuis l’été 2019 et que cet indicateur est récent. Même son de cloche du côté de France Inter, même si, là encore, la

saisine du PNAT permet de recourir plus facilement au mot « attentat » sans qu’elle n’en soit l’unique critère. « Quand une attaque est perpétrée par un auteur qui agit seul et sans des

moyens de destruction matérielle ou humaine imposants, nous nous en tenons au terme « attaque ». Pour que nous utilisions le terme « attentat », il faut qu’il y ait une utilisation de moyens

plus radicaux, comme une bombe, destinés à tuer un grand nombre de personnes, ou alors des signes évidents et immédiats de revendication », expose Jean-Philippe Deniau, chef du service

enquête-justice. Au sein de _L’Express_, la saisine du PNAT ne suffit pas toujours pour parler « d’attentat ». « Dans le cas de l’attaque à la préfecture de police de Paris, le PNAT s’est

saisi de l’enquête début octobre, pourtant de nombreux médias — dont _L’Express_ — ont continué d’employer le mot d’« attaque ». En l’occurrence, les doutes sur l’état psychologique de

Mickaël Harpon n’ont pas permis d’établir de manière claire ses intentions », écrivait le journal deux jours après les faits commis à la mosquée de Bayonne pour justifier l’emploi de ses

termes. À la différence du _Parisien_, les lecteurs, téléspectateurs et auditeurs du _Monde_, de TF1 ou de France Inter n’ont pas massivement critiqué l’emploi du terme « attaque » pour

qualifier l’acte commis à Bayonne, selon les personnes interrogées. Chacune d’entre elles a néanmoins affirmé que le traitement de l’acte criminel de la mosquée de Bayonne n’avait pas

différé de l’ordinaire. « La question qui s’est posée pour la préfecture de police ou la mosquée de Bayonne est la même, qu’il s’agisse de l’acte d’un homme qui s’en prend à des musulmans ou

de l’acte d’un musulman radicalisé. La recherche d’informations est la même, les questions de traitement sont les mêmes et notre choix s’opère par rapports aux faits », assure Jean-Philippe

Deniau de France Inter. CONSIDÉRER LES ATTENTES SOCIALES ET POLITIQUES DES FAITS Contrairement à la majorité des médias le 28 octobre et dans les jours qui ont suivi, _Marianne_, Mediapart

et _L’Humanité_ ont choisi de parler « d’attentat ». Thomas Vampouille, rédacteur en chef du site de _Marianne_, affirme qu’en général, deux éléments conduisent la rédaction à parler «

d’attentat » : une dénomination comme telle par les autorités ou des éléments de contexte que le journal juge suffisamment probants. Ici, ce second cas de figure a conduit à utiliser le

terme « attentat », bien que le PNAT ne se soit pas saisi. « Les écrits politiques aux relents islamophobes laissés par l’assaillant confirmaient sa volonté de politiser les choses »,

commente le journaliste faisant allusion au livre écrit par Claude Sinké en 2013 et que la rédaction s’est procuré. > « Un attentat terroriste est une attaque visant à faire peur au >

reste de la société » > > Thomas Vampouille Au sein de l’hebdomadaire, le sujet n’a pas fait débat très longtemps : la question a été tranchée dès qu’il a été confirmé que

l’assaillant visait bien le lieu de culte. « Un attentat terroriste est une attaque visant à faire peur au reste de la société. À partir du moment où un individu prend un fusil pour aller

tirer sur des musulmans devant une mosquée, nous avons estimé que c’était pour instaurer un climat de peur au sein de cette communauté. C’est un attentat et je ne vois pas comment le

qualifier autrement_ _», soutient Thomas Vampouille. Le rédacteur en chef du site de _Marianne_ préfère ne pas se fixer de critère automatique. « Si nous nous étions référés au droit, les

faits de la mosquée de Bayonne n’auraient pas été qualifiés « d’attentat ». Nous sommes journalistes, nous sommes là pour analyser les choses et les nommer, indépendamment de ce que dit le

parquet. Concernant ce cas, nous sommes, en effet, allés au-delà des autorités », appuie-t-il. Le journaliste regrette qu’une majorité de médias ait parlé « d’attaque » alors qu’ils étaient

selon lui « attendus au tournant ». « Cela alimente le procès contre les médias selon lequel lorsque l’extrême droite attaque les médias parlent de « déséquilibré », et emploient le terme «

attentat » lorsque l’acte est commis par un islamiste. » « Je comprends la volonté de ne pas réduire l’agression de personnes devant une mosquée à une « attaque » et de vouloir mettre tout

le monde sur un même pied d’égalité. Mais chez France Inter, notre pied d’égalité est davantage celui de la réflexion juridique », distingue Jean-Philippe Deniau. Sans se prononcer sur la

qualification des faits commis à la mosquée de Bayonne, l’historienne Jenny Raflik fait valoir l’existence « d’un vocabulaire juridique et médical qui ne rencontre pas forcément les attentes

sociales ou politiques ». Et d'ajouter : « Le mot « déséquilibré » renvoie à une protection du citoyen le plus fragile, qu’il soit une personne victime ou une personne qui est passée à

la violence. » 2015, UN TOURNANT De fait, l’utilisation du mot « attentat » est plus sensible depuis ceux de Charlie Hebdo et du 13-Novembre. Dans le même temps, les médias sont davantage

scrutés par leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, qui demandent à voir apparaître un terme plutôt qu’un autre. « [Le terme] « attentat » était plus facilement définissable avant 2015

», souligne Jean-Philippe Deniau de France Inter, reconnaissant toutefois que les médias ont pu être dépassés par l’emploi du terme, parfois utilisé dans des situations non adaptées. « Nous

avons peut-être été moins vigilants dans l’après-2015. En 2016 et même en 2017, les attaques étaient très vite qualifiées « d’attentat », y compris les attaques individuelles »,

constate-t-il, estimant que « l’on peut aussi parler « d’attaque terroriste », sans que ce ne soit un attentat ». C’est précisément parce que l’utilisation du terme a été associée à un

contexte bien précis depuis presque cinq ans que les médias n’ont pas parlé « d’attentat » pour qualifier les faits commis à Bayonne, glisse Thomas Vampouille. « Depuis 2015, nous savons que

nous sommes visés par une frange islamiste violente. Donc personne ne critique les médias quand une attaque islamiste est qualifiée « d’attentat ». En revanche, quand l’extrême droite

frappe, les médias sont plus précautionneux, car nous ne sommes pas dans une dynamique d’attentats d’extrême droite et ils se disent que c’est peut-être un « déséquilibré ». » Et d’ajouter

en référence à Bayonne : « Si un islamiste avait attaqué une synagogue, les médias auraient-ils parlé « d’attentat » ? Oui. » > « Un “attentat” relève du discours narratif, du commentaire

> politique et médiatique » > > Jenny Raflik Si _Le Parisien_ « part du principe qu’un attentat est forcément terroriste », aux dires de Frédéric Vézard, les mots « attentat » et

« terrorisme » renvoient à deux registres différents, relève l’historienne Jenny Raflik. « Un « attentat » relève du discours narratif, du commentaire politique et médiatique mais le terme

n’est pas juridique, contrairement à « terrorisme ». Aujourd’hui, dans le langage commun, ils sont quasiment devenus synonymes. Après ce qu’il s’est passé à Bayonne, il y a eu un vrai besoin

de la société de qualifier les faits de la même façon qu’on les avait qualifiés pour la préfecture de police. C’est un besoin social et les médias sont un intermédiaire : ils reflètent

aussi ce que la société attend. »